―2009年4月、私は恋に落ちていた。

ただ、「恋に落ちる」という表現は

相手と私と二人でする行為であるようにも響くので断っておくと、

これは私の片想いでしかない。

それも、ディープで途方もなく絶望的な。

ある一人の男が。

ある一人の男が、私をいとも簡単に奪い去った。

本屋の棚の上で。

菊地成孔『スペインの宇宙食』(小学館文庫)

菊地成孔『スペインの宇宙食』(小学館文庫)

のことをそろそろ書かねばなぁ。

出逢いは、そう本屋だ。

すべらかな、まるで象牙のような、

しかしライトパープルも含んでいるのか、さえざえとした表紙に

「スペインの宇宙食」と書かれている文庫が目に入った。

美しい装丁だ。作者は知らない。

手に取りたいという欲求は止められず、いつの間にかページをめくっていた。

日曜日の午前10時半、小さな本屋の隅での邂逅。

目に飛び込んできたのは、饒舌にジャンプアップする文体だった。

「美文」という語が耽美を褒める(または貶す)ためだけにあるのではないとして、

彼のそれは明らかに私にとっての"美文"であり、

しかしその美しさは不健康極まりない。

溺れる以外の選択肢はないような。

彼がどんな人間で、何をしている人でなんて知らなくていい。

その文体はすでに、私を揺り動かし、突き動かしていた。

ゆっくりと激しく。

その後、彼が音楽家であることを知り、

(3年ほど前から私は"音楽家"の書く文章を好んで読んでいる)

ちょうど来週、ライブツアーでこちらに来るらしいことが分かった。

5月1日―菊地成孔×南博のライブ「花と水」  に行く。

に行く。

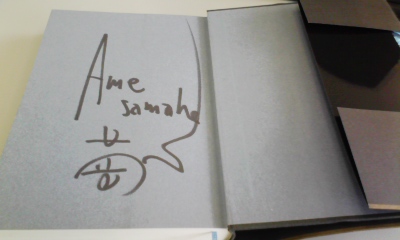

ライブの終わりに、第二作目のエッセイ・評論集(『歌舞伎町のミッドナイト・フットボール』)にサインをしてもらった。

いつの間にか夏の日は暮れていて、

紅黒の闇を背景にして彼は「懐かしいねこの本」と苦笑した。

そして。

彼はサインする際いつもそうしているらしいのだが、

本を開いてページに香水をふりかけてくれた。

テュエリー・ミュグレーの「エンジェル」

薄いブルーの星型の瓶。

暗い部屋の中、彼の手に握られたその星は発光しているようだった。

スパイシーな石鹸。

「淫らさ」と「清潔さ」は反する語ではないことを堂々と証明してみせた

色気あふれる鋭く艶のある香り。

ページを開くたび、彼の匂いがする。

ただ、『スペインの宇宙食』のあとがきにおいて言及されているように、

この本に閉じ込められた物語―それを書いた人物は

すでにもう、「ない」。

様々な理由によって。

過ぎ去りし青春とでもいうか、

痛みの季節を越し、振り返って懐かしくなるくらいの

思い出話になっている。

彼は「あの頃はもうない。君の愛しているものは、もうないんだよ」と、

今までに何人も諭したであろう慣れた口調で、しかし哀しい目をして私に告げた。

あと何回読み返せば、彼を忘れられるだろう。

私の本棚からは、まだ彼の匂いがするというのに。