|

|

|

カテゴリ:読書案内「昭和の文学」

100days100bookcovers no41 41日目

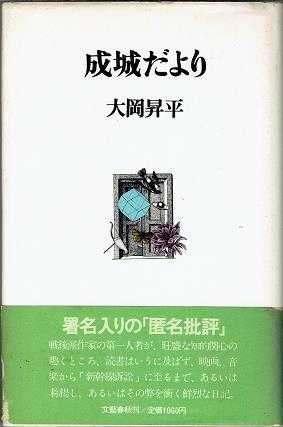

大岡昇平「成城だより」(文藝春秋社)  SODEOKAさんがお住みになっている、この「月島」という地名は、学生の頃からのあこがれの場所でした。 橋という橋は何のためにあつたか? 詩人吉本隆明の詩、「佃渡しで」の一節です。17歳か18歳の頃、この詩人の作品と出会いました。それ以来、この詩人は、彼が自分の父親と、ほぼ、同い年だと気づく二十代の半ばまで、まあ、神様でした。 というわけで、今回は吉本隆明といけばいいようなものなのですが、いや、ちょっと待てよ、戦後、達郎少年が丁稚奉公することになる古本屋の店先で本を探している、昭和十五年頃の隆明少年というのも、たしかに悪くない。しかし、その二十年ほど前に、おそらくは、俯きながら店先を通り過ぎ、渡し舟か、橋の上で涙を流した少年がいたんじゃなかったか。まずはそこからの方が面白そうだ。 「門を出ると涙が溢れて来た。私はよそ行きの行灯袴を穿いていたが、迸った涙はその末広がりの裾にさわらずに、じかに前方の地面に届いた。(私は涙もろい性質であるが、こういう泣き方をしたのは、この時と十年後弟保が死んだときだけである。)」大岡昇平「少年」 「少年」という自伝的な作品の中で、大正9年当時、10歳だった少年の姿を振り返っているのは、執筆当時64歳の作家大岡昇平です。 「私はそのような卑しい母から生まれたことを情けなく思った。暮れかかる月島の町工場の並ぶ埃っぽい通りを、涙をぽたぽたたれ流しながら歩いている、小学生の帽子をかぶった自分の姿は、いま思い出しても悲しくなる。」 この時、府立1中の入試に失敗し、青山学院中学への進学が決まった10歳の少年が知ったのは、結婚するまでの母が「芸妓」であったという秘密でした。 この日、遊びに行った「月島」の伯母は国会議員の「お妾」であり、祖母は「置き屋」の女主人であったことが「少年」には描かれていますが、そのあたりに興味を感じられた方は、作品を手に取っていただくほかはありません。 ついでですが、一見、硬派に見える「大岡昇平の文学」には、この「母」の発見の悲しみを越えて、同じ人間である「母」との邂逅という主題が底流していたことを、筑摩書房版「大岡昇平全集11」に所収された批評家加藤典洋の「降りて来る光」という解説が見事に読み解いていることを付け加えておきたいと思います。 ぼくが「月島」という地名を聞いて、大岡昇平を思い浮かべたのは、その評論の幽かな記憶によるものだったと思います。 で、「少年」という作品の紹介で話は終わりそうなものですが、大作「レイテ戦記」がそうであるように「少年」という作品は読み辛いという、初読の記憶がぼくにはあります。というわけで、なんとなく紹介がためらわれます。 そこで、 「そうだ!」 と思い当たったのが、最近、中公文庫で復刊された「成城だより(全3巻)」(文藝春秋社・講談社文芸文庫・中公文庫)です。 何故、今、復刊されたのかの出版事情は知りませんし、文庫版を手にとってもいないのですが、これならおススメしても大丈夫。というセレクトで落ち着きました。 1980年、今から40年前の「作家の日記」です。発表当時、署名入り「匿名批評」と呼ばれ、71歳の老作家の旺盛な好奇心、博覧強記と徹底した「ファクトチェック」ぶりが評判になりました。 1980・9月18日 木曜日 曇 まあ、こんな調子なのですが、みなさん、映画の話とか、続きが読みたいと思いませんか。 追記2024・02・16 追記

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.24 15:30:22

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「昭和の文学」] カテゴリの最新記事

|