|

|

|

カテゴリ:読書案内「昭和の文学」

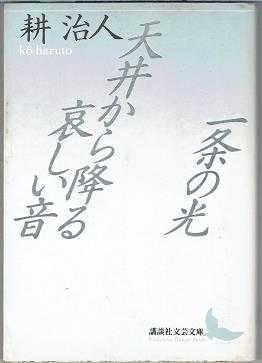

週刊 読書案内 耕治人「天井から降る哀しい音」 (講談社文芸文庫)

講談社文芸文庫に「一条の光・天井から降る哀しい音」という耕治人という作家の短編集があります。特に、最晩年の妻との暮らしを書いた「天井から降る哀しい音」、「どんなご縁で」、「そうかもしれない」は、「命終三部作」と呼ばれているそうですが、最近、60代の後半になって読み返して、他人事ではなくなっていることに、ちょっとビビりました。 もっとも、これを書いた時に、作家耕治人は80歳くらいですから、何がかは分かりませんが、まだ、大丈夫です。 今回は「天井から降る哀しい音」の案内です。 台所と六畳の部屋のあいだに板の間があって、テーブルを隔て、二つの椅子が向かい合っている。そのテーブルで食事をとるが、新聞を読んだり、原稿をかいたりすることもある。 これがこの作品の書き出しです。会話をしているのは、お互いに80歳を目の前にした老夫婦です。小説は「私」の一人語りで終始する、いわゆる「私小説」の、いわば生活告白小説です。 敬老の日を1週間後に控えた、ある秋の午後、夫の健康を気遣って「南瓜を煮たい」といった妻を買い物に送り出し、帰りを待ちます。 どこの八百屋に行くのだろうか。八百屋は駅前にもあるし、そこへ行く途中にもある。何件かあるマーケットでも扱っている。 ページの進行を見ていただければお気づきでしょうが、南瓜の買い物に出かけるまでに、たとえば買い物に出るだけでも気がかりがつのることになった「家内」に関する過去の出来事の記憶が描写され、妻(家内)と「私」の生活の実態が徐々に明らかにされています。 で、きげんよく買い物から帰ってきた妻が南瓜を料理する様子が語られ、突如、事件が起こります。鍋をかけていたガス台の周囲に引火しボヤが起こってしまうのです。 鍋の火をつけ忘れていたのか、レンジのそばに置かれていたチリ紙に引火したのか、幸い隣人の発見で事なきを得ますが、その夜、南瓜の煮つけを食べることはできません。 その夜家内が九時ちょっと前にベッドに入るとわたしは座卓の前に座り、テレビの音を低くし、見るともなく見ていた。暫くそうしていた。それから立って家内の様子を見に行くと、寝息を立てている。いつものことだが、家内の寝息を聞くと、なとも知れない安らかなが気持ちになる。(P120) 美しくも哀しい話なのですが、小説世界には「私」しかいないところが、この作家の真骨頂といっていいと思います。「私」の生活の周囲の出来事は「私」の目を通じてしか描けません。「家内」の内面については、その私小説の原理に従えばということなのでしょうね、わからないから書きません。 その上、その内面を作家がうかがう手掛かりである「家内」自身の表情や発言も、確たるものを失いつつあるわけですから、描写そのものの確かさもぐらぐらしていかざるを得ません。80歳にならんとしている老人の「何とも知れない安らかさ」は相手が寝ていることに支えられているのです。 家内を起こし、急いで朝飯をすませることにしたが、食事をしているとき、家内はふと庭のほうに顔を向け、 私小説的な作家の自意識の世界が、たとえば「家庭」とか「夫婦」とかいう世界を書くときに、相手が自意識を失うことによって、作家が生きている世界、それは書かれている世界だと思うのですが、その世界の底が抜けていくという劇的な展開が、この「祈り」を書いた次の作品「そうかもしれない」でやってきますが、この作品でも、主人公の「祈り」はすでに相手を失っているかに見えるところが、この作品の描く「孤独」の凄まじさだと思いました。 追記2022・12・11 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.12.11 13:46:04

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「昭和の文学」] カテゴリの最新記事

|