|

|

|

カテゴリ:読書

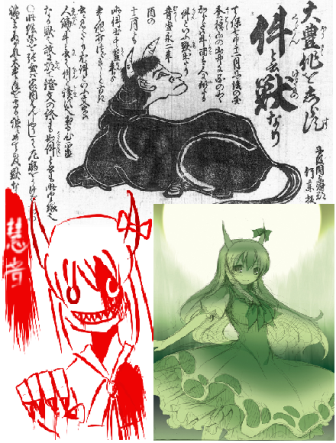

小松左京「くだんのはは」(角川ホラー文庫『自選恐怖小説集 霧が晴れた時』収録)を読んだ。 さすが「傑作」と目されるだけの事はあり、非常に面白い。 「くだん」とは「件」と書き、人面牛身で予言の力を持つ妖怪とされる。 「くだんのはは」に登場する件は、人面牛身ではなく牛面人身という、ギリシャ神話におけるミノタウロスを連想させる姿をしている。人と動物の混ざり合った……一種のキメラともとれるが、これはある意味では「奇形」である。 奇形という言葉からは、かの帝政末期のロシア宮廷で権勢を振るった怪僧・グリゴーリ・イェフィモヴィチ・ラスプーチンを思い出してしまう。彼は怪しげな術を能くしてアレクセイ皇太子の血友病を治したことから信頼を得たが、前髪に隠れたその額には二本の短い角のような物が生えていたともいう。また、こちらは中国の説話だが、額に珠のある男が居た。彼はその珠が有る間は幸運に恵まれていたが、他人に珠を奪われてからたちまち不運になってしまったという。 件は予言の力を持っている。生まれつきの奇形・異形は、何か常人とは異なる力を持つと同時に、あたかも生まれた時に既に歯も髪も生えていたがために忌まれて捨てられた酒呑童子のような側面をも持っていると思われたとも考えられる。いわば奇形はその奇形なるが故に常ならざる神秘的な認識と、異形として白眼視される、肯定・否定の同居する両義的な存在と解されていたのかもしれない。かつては双子を忌む民俗が存在し、産まれた双子はどちらか片方を殺していたという話がある。明治時代になってもこの習慣が続いていたために警察沙汰になった事まであるというが、これなども多くの場合、人間は母親から一人でしか産まれ出ないことからすれば、まるで奇形のように捉えられていたものであろう。 作中で語られている「劫」という概念もまた、多分に両義的である。邸に住まう婦人とその夫の祖先たちが栄華を極める陰で惨殺された人々の怨念が「劫」であると語られているが、この「劫」は一族に繁栄を約束する守り神であると同時に、怪異をもたらす存在でもある。一見矛盾するように見えるこの二律背反が、しかし成立しているのである。元々が虐殺された人々の累々たる怨念が集合したにも関わらず、永劫に繁栄を与え続ける。それによって一族は自らの祖先たちが犯してきたであろう数限りの無い罪をずっと忘れる事ができない。今現在の繁栄が虐殺と、同時に怨念の変化した守り神のお陰であると自覚する限り、この一族はやはり「劫」から逃れる事ができない。代々呪われ続けていくのである。 ところで、主人公である「僕」が覗き見た少女=くだんの住む部屋は、絶対に見に行ってはだめだと言い聞かされていた。それでも「僕」は終戦直後の混乱の中、ついには覗き見てしまうのである。普段、絶対に入れない部屋や見る事ができない空間というのは、通常=普通=健全な空間を生きる我々普通人からすると、幾分か怪しげな印象を伴って意識の奥底に根付くものではないだろうか。普通は絶対に入る事ができない、そしてそこには普通ではない「何か」が確かに存在している。そして、その「何か」とは強烈な奇形なのだ。意識の底で未だ見ぬ怪しげな空間を幻視する時、心の中でその空間は通常とは全く違う奇妙な場所、「奇形」化した空間として誕生する。 「奇形」化がもたらされた空間をまさしく個人の意識から現世で視、感じることのできる形ある現象のレベルにまで引き上げるのが、この場合は牛の頭部を持った少女・くだんなのである。「僕」はその心象の内部において既に「奇形」に半ば捕らわれかけている。そして、彼の心に抱いた「奇形」が顕現したものがくだんであるに過ぎない。彼はくだんを目にしないまでも、“彼女”の住む部屋それ自体を覗いてしまおうという意思を持ってしまった。そのためにもはや「奇形」はその手で彼の体へと手を伸ばしたのである。 東雅夫「すべての怪談は“不幸の手紙から始まる!」というテキストによれば、怪談における恐怖の本質というものは「恐怖の伝達」であるという。初めは第三者的・傍観者的でしかなかった者が怪異と関わる事で恐怖を感得し、自身もその中の住人となってしまう事こそが怪談の恐怖を想起するのだ。「くだんのはは」についての言及も行われている同テキストであるが、であるならば、やはり本来は他人である「僕」までも内部に取り込んで、その因果でがんじがらめに絡め取ってしまったのがくだんである。「僕」がくだんの姿を直接目の当たりにしてしまったことで、「奇形」化した場所の住人となってしまった。それ故の恐怖なのだ。 テセウスがミノタウロス退治のためにラビュリントスに赴いた時、彼はアリアドネから渡された糸玉の糸を辿る事で脱出する事ができた。牛面人身の怪物ミノタウロスは明らかな異形である。ミノタウロスを内包する迷宮とは、怪物を封印するための装置であると同時に怪物に支配されている、外界とは大きな隔たりを持った異界……一度踏み込んでしまったら導き無しには脱出できない奇妙な世界、つまりある意味では「奇形」的な空間なのである。「僕」が目にしたのも迷宮と同じようなもので、脱出の導き無しに入り込んでしまった以上、絶対に出る事はできない。22年の後に生まれた彼の子供に「角が生えていた」という明確な怪異が、彼が尋常の世の中とは別世界の倫理に囚われてしまっている事をも雄弁に物語っている。「劫」の力に拠って繁栄と恐怖を同時に手に入れた婦人の一族が持つ強烈な呪いに、くだんを見た彼も憑かれてしまったのである。 運び出される血と膿に塗れた包帯、ドロドロした食物などのビジュアル的にショッキングな描写は、くだんの異常性を高めるのに一役買っている。そうしたあからさまで判りやすい恐怖を演出するための小道具的な存在こそ未だ現れていないものの、彼の子が将来そうならないとも限らない。怪異は主人公に伝達され、まだ続いているのである。「奇形」化した空間の主こそがくだんであり、主人公の子もまたくだんとして生まれているように見えるのは、恐怖の拡大再生産だ。新しい奇形が生まれた事によって、新しい「奇形」化した空間が広がったとも言える。 だが、そもそも「僕」をそうした奇妙な世界に追い込んだ原因とは何であったのか。 この小説は第二次世界大戦末期の時代として設定されているが、主人公は空襲で家が焼けたために、知り合いの家政婦の紹介で邸に住まわせてもらう事になったのである。「くだんのはは」という物語は、戦争という出来事が至る所に顔を覗かせている。主人公が邸に住む理由もまたそうだが、戦争は随所に根を張って強い影響力を持っているのだ。そして「僕」もまたいっぱしの「軍国少年」であった。 考えてみれば、戦争とはそれ自体が平時からすれば一種の異形という事ができるのではないだろうか? そこにどのような理由があれど人と人が戦う事・殺し合う事が恒常化され、さらにある意味では合法化される戦時下は、平時の倫理とは別の機軸で動いている。思うさま喰えない食事も繰り返しやって来る空襲も、全て平和な時代が持っていた空気とはかけ離れている。しかも戦争ほどに人の死を明確に意識する機会というのは少ない。その「異形」「奇形」である戦争状態においては、通常では理解しがたい因果が誕生し得ることもあるのではないかと思う。 怪談とは日常の内部に人知れず存在する非日常であり、「奇形」化した日常の姿であろう。大抵の場合、人間は“遭遇するのみ”なのだ。導き無しにすぐに戻ってこれるが、怪異そのものの伝達を強く主張する事を本質とする物語の場合、「奇形」内部の因果に取り込まれて 自らもまた「奇形」世界の住人と化す。それこそが本質を伝達する事におく怪異・怪談の恐怖であろう。「怪異」「怪談」は非日常=「奇形」として発生し得る。日常の断面に誕生する。 だから、連綿と続く日常に怪異は生まれることが無い。「地下鉄サリン事件の殺害現場に、亡者の叫びは聞こえたか!」というテキストで、地下鉄に事件被害者の幽霊が出ないのは怪異の依代となるべきものが圧倒的な日常に浸食されてしまうからと言ったのはノンフィクション・ライターの大泉実成である。幽霊をはじめ、何らかの怪異・怪談の舞台となるのは、通常とはどこか違った法則性を持った世界でしか有り得ない。「くだんのはは」で、主人公がくだんという怪異と相対したのは、「戦争」という平和な状況から見れば極端に相対化された異形の内部、その断面においてなのだった。 凶事の前兆に生まれ、一切を予言した後に死ぬというくだんもやはり夫人の一族に取り憑く「劫」あると同時に、戦争という「奇形」から産み落とされた忌まわしい子としての側面を強烈な形で表出している。戦争が終わってもなお主人公の側へと伝達されて連綿と継続され続けるらしい気配を見せる「劫」の存在は、「奇形」の因果こそ怪異の故郷、「奇形」の空間こそ怪談の生き続ける場所である事を主張しているのだ。 で、あるならば「僕」が異形の時代だった戦争の中で、くだんという「奇形」化した空間の主に出会い、自らもまた「奇形」を形作る登場人物の一人となったのは、非常に奇妙で奇怪な必然性を有している。 「奇形」の空間の内部で繰り広げられ、恐怖の伝達が今後もずっと行われ続けるであろう「くだんのはは」という小説こそは、まさしく“怪談”の名を冠するに相応しい怪談であると言えるかもしれない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2008.10.30 16:29:42

コメント(0) | コメントを書く

[読書] カテゴリの最新記事

|