|

|

|

全て

| 音楽についてうんちく

| (未分類)

| 音汰の部屋

| サブカルについてうんちく

| 街についてうんちく

| バンド備忘録

| 週間メリハリ雑記帳

| 今日の反省・明日の発展

| 最新の記事

| おススメのお店(食べもの・音楽)

| ニュース・社会うんちく

| このブログ超推薦!!

| ライブ告知

カテゴリ:ニュース・社会うんちく

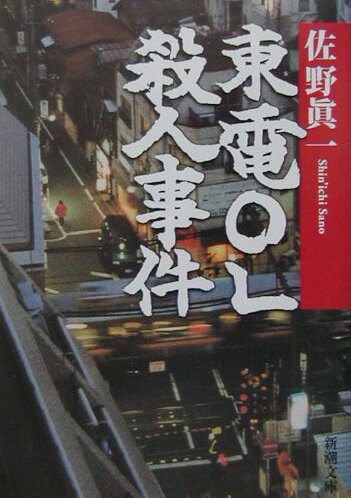

このノンフィクションによって被害者の女性はカリスマとなった。彼女の人柄や日常生活は多くの読者に衝撃を与えたのと同時に、特に女性読者にシンパシーをもって受け入れられることとなった。 作者が取り上げている彼女のエピソードに「逆両替え」のエピソードがある。彼女は道に落ちているビール瓶を拾って酒屋に行き、五円で換金する。その小銭を百円玉に、百円玉がたまると千円札に、そして千円がたまると一万円に両替えしていたという。このエピーソードに象徴されるように、1円単位でお金にこだわる女性であった。 お金に細かかった彼女の性格には、大学時代に一家の大黒柱である父親が亡くなったことが影響していると推測できる。一家の稼ぎ手を失い、切り詰めた生活をせねばならなかったのではないか。事件のあった当時、父親の死によって家計の負担が長女である彼女に一気にかかり、そのことが彼女の人生に過重な負荷をかけ、結果として彼女に転落の道を選ばせることになったのではないかという話もささやかれていたという。 その父親の死についてであるが、東電に勤めていた東大出の父親のことを彼女はとても尊敬していた。最愛の父親をガンで失う際、大学生だった彼女は拒食症に陥ったという。そしてその死が、彼女の人間形成に大きな影響を与えたのではないかと佐野氏は見ている。作品の最期に収録されている精神科医との対談の中でもその考察がなされている。 彼女は円山町で縦横無尽に狼藉を働いていたのと同時に、愚直なほどの働き者で、一本気な性格でもあった。 五時に会社を退社し、六時過ぎに円山町に現れ、神泉駅を十二時三十四分に出る終電車に乗り込む六時間の中で、自らに課したノルマをこなすように、毎日四人の男を相手にしていたという。客を四人見つけるまでは絶対に終電車に乗らず、客にお金がないとビルの階段下でも駐車場の物陰でも構わず利用し、そして必ず母親と妹の待つ自宅へ帰っていた。佐野氏はこれらの事実に衝撃を受けたと記しているのと同時に、「根っからの働き者」と、彼女を評している。この評はまた彼女のことを知る円山町のラブホテルの支配人の次のような言葉の中にもあった。 「それにしても彼女はえらいよ。雨の日も風の日も毎晩この街に立つんだからな。宮沢賢治だよ。それにどんなことがあっても必ず終電で帰る気力を残しているんだからね。稼いだらすぐにパッパと使うプロには絶対真似のできないことだよ」 律儀で人間らしいエピソードも紹介されている。二年間「客」としてつき合った五十代の男性には一昔前の女学生のような生真面目な文字で手紙を書き、オルゴールが内蔵されたクリスマスカードやバースデーカードを送っていたという。また、フリーでコンピューター業界の広報関係の仕事をしていた「客」のためには、仕事の参考になろうかと新聞の切抜きを集めて送ったり、節税対策のためにと、客としての一回分の料金と同額の『村さ来』の領収書を持ってきてくれたりしていた。粗相をはたらいたホテルにはワープロで詫び状を作成し配るということもあった。 円山町での伝説的なエピソードの他に、「東洋経済」主催の高橋亀吉賞で佳作を受賞した経済論文を書くなど、エコノミストとしても功績を残している。また、東電に同期入社した四年制大学卒の女性のなかで、管理職までになったのは彼女一人だけであった。 二十八歳(1985年)のころ彼女は再び拒食症に陥り、入院したことがあった。その原因について、社内のライバルとの競争に敗れたからではないかと佐野氏は推測しているが定かではない。何らかの挫折があったのではないか。1988年には東電からシンクタンクへの出向を命ぜられ、二年間の出向生活を送っている。「クラブホステス」をはじめたのもその出向時代の三十二歳(1989年)ごろと言われ、それまでハイレベルな経済論文を発表をしていたものが、ピタリとなくなった。売春生活がはじまったのもこのころで、「クラブ」とは風俗関係の店のことを指していると佐野氏は指摘している。そしてこの出向時代に受けた何らかのトラウマがその後の生活に大きく作用しているのではなないかと氏は推測し、「クラブホステス」から「ホテトル嬢」へ、そして立ちんぼの夜鷹へという転落のコースは、彼女にとって年齢との闘いの軌跡でもあったのだろうと記している。 物語が終盤に近づいた、第四部の第五章 拒食 を読んでいて、自分はあふれる涙を止めることが出来なかった。帰りの電車の中で立ちながら読んでいたのだが、高校から大学時代にかけての友人の証言に、ボロボロと涙が止まらず、どうすることも出来なかった。 「彼女とは高一で同じクラスになりました。慶応の女子高は中等部からあがってくる人が約半分、公立中など外から受験してきた人が半分で、私も彼女も公立中組だったので、親近感をもちました。ふっくらして背が高いなあ、というのが第一印象でした。公立中学出身者らしい生真面目さにも、私と同類の人だなと、好印象をもちました。真面目でしたが、とっつきは決死て悪くなく、この人となら話せると思いました。 成績はいつもトップクラスでした。そういえば女子高を受けたとき、風邪で三十八度何分かの熱を出し、前の晩は一睡もできなかったけど全然大丈夫だった、といっていました。中学時代は走るのも速かったそうです。身長も百六十五センチくらいあり、積極的に発言もするし、勉強もよくできるという学級委員タイプでした。~」 「お父さまが闘病していることは誰にもいわなかったと思います。お父さまが死んだことは私もあとになってから聞きました。しばらくしてお悔やみをいったところ、母はお嬢さん育ちだし、妹はまだ幼いので、これからは私が一家の大黒柱となって、この家を支えていかなければならない、といったのも印象に残っています。そのとき彼女はきっと生涯お嫁さんにいかないんじゃないか、と思いました」 このブログを書くため、電車の中で本を読み返しながら彼女のことを思い、知らぬ間に涙が出ていることも多かった。その涙は自分の兄弟や親しい友人に対するような感情なのかもしれないし、人として可哀そうという同情に近い感情なのかもしれない。彼女の孤独と求道的な姿勢に対するシンパシーであるのかもしれない。 円山町でたった一人で客を探し続け、駐車場でもビルの階段下でもいとわず、最期にはアパートの空き室で殺されることとなった彼女の孤独に対してなのか、職場に行けば毎日同僚や部下と顔をあわせ、家に帰れば母親と妹がいたとしても、救われることがなかった彼女の孤独に対してなのか・・・。 彼女について、病んでいたのだから、そういう性分だったのだから仕方がないという意見を見かけることがある。なるほど、そういった面もあったのだろう。しかし知りたいのは、何故彼女がそういった性分になってしまったのかということであって、そこには少なからず、この社会、~現代日本社会のありようが反映されているのではないかと思わざるおえない。それ故に彼女の孤独は多くの女性読者からシンパシーをもって受け入れられ、彼女らの想いを代弁した悲劇のヒロインとして、そしてこの理不尽な社会の殉教者として、多くの人の心を捉えて離さないのではないかと思う。 売春に限らず、危険のある仕事は他にもたくさんあり、そんな危険のある仕事に従事せねばならないのは何も本人の意思ばかりではなく、選ばざるおえない社会的・経済的背景があることは言うまでもない。そしてまたいくら女性が強くなったと言われても、男性と比較して女性が社会的に弱い立場にあり、オトコ中心社会というのが現実の姿であって、女性が一人で生きて行くためには精神的にも経済的にも厳しいこの社会である。それに加えて表でも裏でも、年齢が高くなるにつれて可能性が閉じられていく年齢差別の社会でもある。会社の中でも、そして男性相手の仕事の中でも、年齢を重ねるにつれ、自分自身の価値がどんどん下がっていき、居場所がなくなっていくことを彼女は痛いほど感じていたのではなかったか。そんな逆風にどこまでも歯をくいしばり、必死で立ち向かっていくかのような彼女の姿が、同じプレッシャーの中で生きている多くの女性読者にシンパシーを与え、最期には命を失うこととなってしまったその悲劇に、自分を含め多くの読者が涙を流すこととなったのではないかと思う。 人間として彼女がもっと賢ければ、円山町の空きアパートの一室で命を失うこともなかったであろう。しかしその一方で、どうしようもないぐらいのその愚直さが、多くの人の心に何かしらを残したことは間違いない。 自分は被害者の女性にはもちろん会ったこともなく、事件から10年近く経った今、たまたま本を通してよく知るようになっただけの存在だ。しかし来年三月の彼女の命日には円山町におもむき、道玄坂地蔵に花をたむけようと思っている。自然にそうしたい気持ちだ。自分の親族以外で亡き人をいたわりたいなどと思ったのははじめてのことかもしれない。佐野氏のこの作品を読み、彼女のことをあれこれと考えてきて、どうやらいつの間にか自分の心の中にも彼女の存在があるようだ。この『東電OL殺人事件』がノンフィクションの金字塔と評される一番の理由はそういったところにあるのかもしれない。 ・・・と、ここまで書いておきながら、そう簡単にはまとめられないことに愕然としている。彼女の経歴を時系列で追っていけば大枠は想像がつき、つじつまが合うのだが、東電に戻ってから亡くなるまでの数年間の謎は深まるばかりだ。 出向を終えた後、彼女は東電に戻り、経済調査室副長という管理職に就いた。それ以降、売春生活に拍車がかかり、円山町の街角に立って大っぴらに客を引きはじめることとなる。最期はたったの二千円でも客をとっていた・・・。 「巨大なピースがはめこまれないまま未完成に終わったジグソーバズル」と佐野氏が最期に喩えたように、今、氏と同じような気持ちにさせられている自分に気づく。 彼女の「心の闇」についての続き、そしてこの事件をめぐる雑多なことについて次回以降書いていく。 ●自ブログリンク:佐野眞一『東電OL殺人事件』(1) ●自ブログリンク:きっかけ ●自ブログリンク:渋谷・円山町 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ニュース・社会うんちく] カテゴリの最新記事

|

|

||||||