|

|

|

カテゴリ:Travel(フランス)

<きのうから続く>

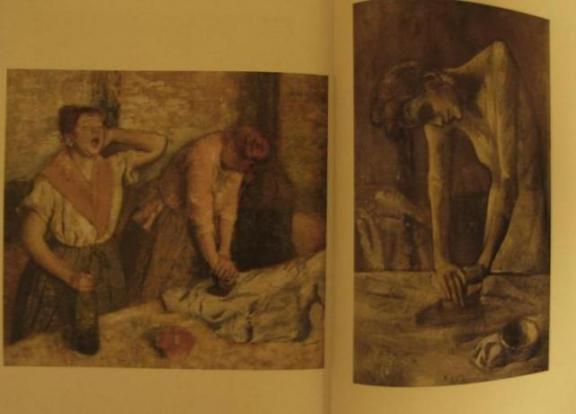

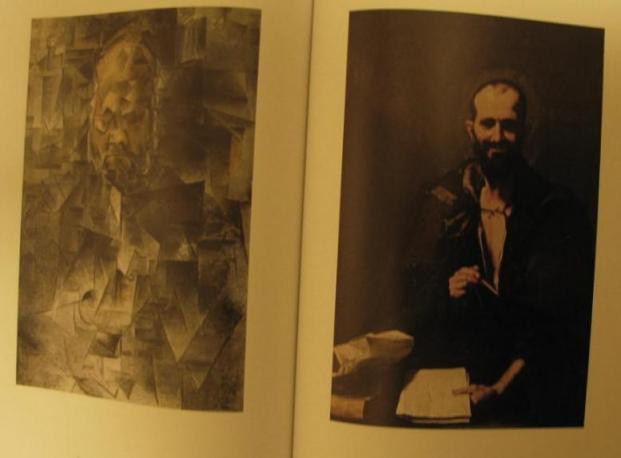

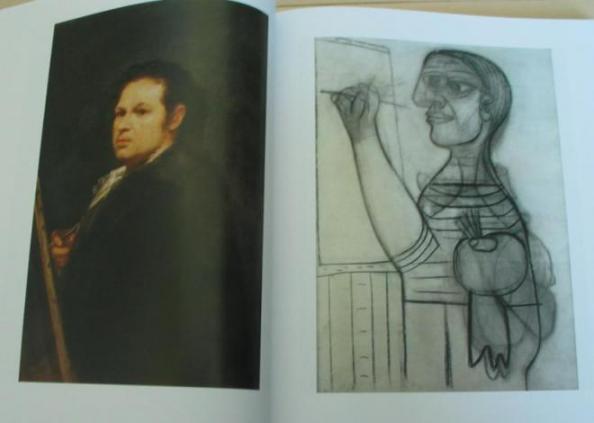

従来のピカソ展というのは、たとえばピカソとプライベートでかかわり、ピカソ芸術におけるミューズとなった女性たちにスポットをあて、天才ピカソの人としての感情がどのように作品に反映されているかを解き明かそうとしたものや、「肖像画」といった1つのテーマを中心に、ピカソ絵画の技法の変遷をたどり、そこからピカソの心情の変化についても掘り下げようと試みたもの、あるいはめまぐるしく変化するピカソ絵画の様式の1つを取り上げ、ピカソの独創性を証明しようとしたものなどが多かった。 他の画家とのかかわりで言えば、近代絵画の父と言われるセザンヌの流れを汲む様式の1つとしてピカソのキュビズムを取り上げたり、同じキュビズムの画家の作品と比較したりするというものはよくあった。 だが、この展覧会がユニークかつ画期的なのは、連続した時代の流れでもなく、同時代の画家同士の横のつながりでもなく、あるいはピカソ個人の作品のテーマや様式でもなく、あくまで個々の作品の「構図、モチーフ、形、色」に焦点を当て、過去の巨匠たちの作品の中から類似したものを選び出して、同時に観賞できるようにしたことだ。 すると、不思議なほどピカノの天才――それは絵画技法の巧みさだったり、精神性の深さだったりする――がくっきりと浮き彫りになって見えてくる。 たとえば、この2つの作品を見たとき、Mizumizuは自分の心の中を覗かれたような気がしてギクリとした。  写真があまりに悪くてゴメンなさい。興味のあるかたはネットでもっとちゃんとした画像を探してください。 ピカソ作品はこれがいいかと↓ http://www.poster.net/picasso-pablo/picasso-pablo-le-moulin-de-la-galette-9700431.jpg ルノアール↓ http://www.wallpaperlink.com/bin/0702/03138.html 左がピカソLe Moulin de la Galette(1900年)。右がルノワールBal du moulin de la Galette(1876年)。 ルノワールのこの名高い作品を見たとき、Mizumizuはある種の「嘘くささ」、もっといえば不気味さを感じたのだ。明るい木漏れ日の下、談笑やダンスに興じる男女。どの顔も満ち足りて幸せそうで、全員が裕福そう。苦悩や暗さなどみじんもない。 そこが不気味なのだ。たとえば左中景の抱き合って踊るカップルは、誰を見て笑っているのだろう。画面中央の一番前の美少女は、向かい合った男性に微笑んでいるようでもあるが、本当は全然別のほうを見ているようでもある。 左のピカソ作品は、舞台を室内空間での夜会に移し変えた。柔らかな木漏れ日は暗い人工の灯りに変わり、女性たちは白粉を塗った顔に赤いルージュを引き、みな一様に薄笑いを浮かべている。中景に描かれた踊る女性たちはなぜか、ほとんどがこちらを向いて同じようにニッと笑っている。中央で頬を寄せている女性2人の顔の輪郭はほとんど消えて、まるでシャム双生児のようにくっついている。 左端の女性の目つきや笑いは邪悪ですらある。その後ろで何かささやきあっている2人も奇妙にエロチックなムード。 これほど雰囲気の違う人々の群れを描きながら、間違いなくピカソ作品はルノワール作品を下敷きにしているのだ。それはMoulin de la Galetteという作品のテーマが共通しているというだけではない、構図が似通っていることからもわかる。ルノワール作品では右側が「混んで」いて、左側にやや空間がある。ピカソ作品では逆に左側が「混んで」いて、右側に少し空間がある。 並べてみると昼と夜、明と暗というだけではなく、人間の表面と裏側を鏡に映し出すようにして描き出した双子の作品のように見えてくる。いや、ルノワール作品を見るときに感じる、ある種の「虚飾性」が、ピカソ作品と並べられることで明らかになってしまっているようですらある。 驚くのは、この不気味な夜会を描いたピカソの年齢だ。なんとたったの19歳。この若さで、これほど巧みな技法で、夜の社交場に漂う退廃的な雰囲気と、人間の内面の不気味さを描き出しているのだ。 まさしく、天才。 この作品が描かれたのは、ピカソがパリに出てきてまだ間もないころ。若い芸術家がパリの夜に人間の何を見たのか、見るものの想像力を掻きたてる。 このように、ピカソはあくまで独自の世界を描きつつ、それが過去の巨匠の作品を踏まえたことである証拠をどこかに残すのだ。しかも、そこには過去の巨匠の傑作に対する批判さえ含めれているように思う。 たとえば、これもそう。  左はドガのLes Repasseuses(1884-1886)、右がピカソのLa Repasseuse(1904)。 タイトルが同じで、アイロンをぎゅっとかけている女性のポーズも同じ。 ドガというのは、一般的な意味で「うまい」画家だ。「うまい」という表現が19世紀後半以降のヨーロッパ画家を論評するうえで主観的な感想以上の意味をもつかどうかわからないのだが、一応Mizumizuとしては、絵の「うまさ」は、二次元のキャンバスに三次元的な空間を表現するのが巧みであり、かつ人物がしっかりとした骨格をもった立体的な存在であることをきちんと表現できるかどうかで判断している。 ドガの名作は、踊り子を描いたものだ。バレリーナの鍛えられた肉体とそのポーズを精緻に観察し、いまにも動き出しそうに描いて、しかも写実性だけではない叙情性もそなえている、それがドガだ。 このLes Repasseusesでとりわけ印象的なのは、アイロンをかけている女性が「本当にぎゅっと力を入れている」ように見えていること。「うまく」なければこういうふうには描けない。 ピカソ作品でも「ぎゅっと力を入れている」雰囲気はそのまま受け継がれている。だが、これが模倣でないことは明らかだ。マネするつもりなら、あえてアイロンをかける女性の向きを左右あべこべにする必要はない。左側から見て描いたものを右側から見たように描くのは、返って難しいのだ。また、ドガのモデルが豊満なオバサンであるのに対して、ピカソの描いた女性はひどく痩せて、病気か、あるいは少なくとも非常に貧しそうだ。 ドガ作品では、右のアイロンをかけている女性が力を入れているのに対して、左のあくびをしている女性は身体全体が弛緩している。つまり、ここに描かれているのは、日常のひとこまであると同時に、下に向って力を入れている緊張した肉体と上にむかってのびをしている弛緩した肉体の対比なのだ。 だが、人間の肉体の動きを追い求め、再現し、そこに何かしらの叙情性を加えることには巧みでも、ドガの作品には、何かが足りない。それは恐らく、深い精神性だ。 右のピカソ作品は、あえてドガのような丸みを帯びた現実的な肉体表現を放棄している。使われている絵の具の色の数も少ない。女性の身体は平板で、単に痩せているという以上に、抽象化されているようでもある。ドガの作品の人物には次の動きを連想させるが、ピカソの作品の人物は、この瞬間で時が永遠に凍りついてしまったオブジェのよう。 顔の表情も写実的なようでいて、抽象的だ。落ち窪んだ目のあたりは陰になっていて、はっきり見えない。骨ばった肩から腕も硬い線も写実以上の強いインパクトを見るものに与える。生身の人間を写実的に描いたとき以上の精神性――それは彼女の人生だったり、現在おかれている環境だったりする――に思いを馳せさせるのだ。 ドガに足りないものを、自分には描く力量があるということを暗に示しているようでもあるのだ。だからやっぱり、ピカソは天才。 こうしたピカソの批判、あるいは挑戦の姿勢は、より時代の近い先輩に対して、かなり強いように思う。ピカソと暮らしたフランソワーズ・ジローによれば、ピカソは同時代の画家に対して非常にライバル心が強く、たとえばマチスの絵が自分の絵より高く値がついたことを知ったときは、プライドを傷つけられて不機嫌になったという。 それは多作であるピカソに対して、マチスの作品はただ単に数が少ないからだとジローはピカソに言ったが、ピカソがそれで機嫌をなおすことはなかったらしい。 逆に、ピカソの敬意、あるいは深い共感だけを感じる画家もいる。 それはたとえば、エル・グレコ。多くの時代にまたがる先達の作品を「翻案」したピカソだが、グレコと共通する作品はその中でも、かなり多い。  左がグレコのLa Visitation(17世紀)。右がピカソのLes Deux Soeurs(1902年)。 ここではグレコに特徴的な深い藍色、細身の人物像、硬直した衣の質感が引き継がれているが、それだけではなく、左の2人のモデルを少し「動かし」、互いをもっと近づけて寄り添わせて描いたように見えるのだ。 描かれているテーマはまったく違うのに、作品に漂う崇高な宗教性が共通しているというのは、驚嘆せざるをえない。 だから、やっぱりピカソは天才。 キュビズムという絵画様式を確立していく過程で、過去の先達の作品をまるで実験材料のように使っている例もある。  右は17世紀の画家リベラの作品。左はピカソ1910年の作品。 この2つは、なるほど顔の形と黒を基調とした色調がそっくりだ。だが、違う部分もある。右の男性は口端が上がり、こちらを見て微笑みを浮かべている。左はむしろ下を向いて、考え込んでいるような表情。服装も右はラフに胸をはだけているが、左はおそらくワイシャツとスーツを着ている。 つまり、17世紀に描かれた男性の肖像を顔の表情を正反対の感情を浮かべたものに「翻案」し、さらにその形状をキュビズム様式の中で分解したのだ。  ここまでいくと、この2つを並べようという考えた、研究者の「眼」に脱帽する。 左は17世紀の作品。右は1911年から1913年あたりのピカソ作品。すでに「分析的キュビズム」時代に入っている。 確かに言われて見れば、右の男性のかぶった円錐形の頭巾が右のピカソ作品の中で分解され、その残骸が残っているようにも見える。色調も共通しているのは確かだ。だが、研究者の「こじつけ」のようにも見える。それはそれでいいと思う。たとえ万人が納得できなくても、この2つのテーマも時代も違う作品に、つながりを見出した人がいる、ということに意義があるのではないだろうか。  これは左がゴヤの自画像(1783年)。右がピカソの「芸術家の肖像」(1938年)。 このころのピカソはすでに「ゲルニカ」を描き、巨匠としての名をほしいままにしている。横顔に眼が2つ、おなじみのピカソ・スタイルだ。 さらに晩年になると、形はピカソの中で自由にはじけてくる。  左ピカソ(1950年)。右はエル・グレコ(1600-1605年)。 このあたりになると、かつての自身のテクニックに対する強烈な自負や先達への批判精神は消え、ピカソの自由な翻案は、過去の巨匠へのオマージュの色彩を帯びてきているように思う。左のピカソ作品は、画面から音楽が聞えてくるような、楽しげなエネルギーに満ちている。 <次回は「ピカソの女性像は、誰の作品を下敷きにしていたのか」についてご紹介します> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2009.02.21 09:53:32

[Travel(フランス)] カテゴリの最新記事

|