|

|

|

カテゴリ:音楽

先週の温泉旅行の電車の中で、SB新書の新刊「世界はラテン語でできている」(ラテン語さん著、2024)を楽しく拝読。この本、亭主はA新聞の書評欄で知りましたが、このところ巷でも随分と話題になっているようです(既に数万部も売れているとか)。

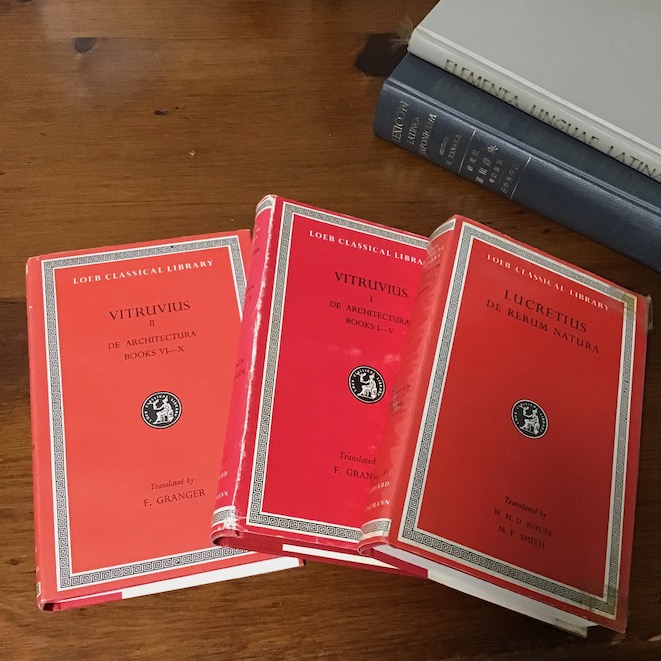

ラテン語は日常的には使われない言葉ですが、そのような言語があることや、それが古代ローマの言葉だったことは日本人でも何となく知っていると思われます。また、近年ではヤマザキマリさんの漫画「テルマエ・ロマエ」やその実写版映画の中でところどころラテン語の会話が出てくるシーンに出くわすなど、多少は認知度も上がっている(?)と想像できます。とはいうものの、真正面からラテン語を取り上げた新書本が売れているとはちょっと驚きです。 そこで実際にこの本を手に取ってみると、日本でも身近にラテン語が起源の言葉が溢れ、我々が知らないうちに日常的に使っていることがよくわかるとともに、その意外性がウケているのがわかります。 たとえば、電子メールで返信のタイトル冒頭に出てくる「Re: 」。亭主もこの本を読むまで英語のReplyの略号とばかり思っていましたが、実は「〜に関して」という意味のラテン語「in Re」から来ているそうです。こういった感じで、我々の周りにあるラテン語の小ネタが満載の本書、テレビのバラエティ番組のように楽しむことができます。 ところで、亭主はこの本を読みながら、自分が大学生になったばかりの頃にラテン語を勉強しようとしたことを思い出していました。今でも書棚には古ぼけた研究社版の羅和辞典や「初級ラテン語入門」(有田潤著、白水社、1964)が収まっています。40年以上も経った今となっては、その動機が何だったか明確には思い出せないものの、多分当時ハマっていたC.G. ユングの本(「心理学と錬金術」など)で頻出する古文書中のラテン語の引用句やモットーなどの意味を調べようとした(?)のかもしれません。(英語の対訳がついたローブ・クラシカルライブラリーも何冊か手に取った形跡があります。)  中世の錬金術関係の古文書のみならず、17世紀以前にヨーロッパで刊行された学術書の多くはラテン語で書かれています。哲学書の類は大体そうで(例えば先日取り上げたスピノザの「エチカ」など)、自然科学でもニュートンの「プリンキピア」などが有名です。これは音楽関係の本にも言えることで、古くは古代ローマ時代末期のボエティウスによる「音楽教程」(このブログでも紹介)から始まって、10世紀のグイード・ダレッツォ(近代記譜法の発明者)による「ミクロログス」など。16世紀最大の音楽理論家として知られるザルリーノ(Gioseffo Zarlino,1517-90、ヴェネチアで活躍)の主著「ハルモニア教程」はイタリア語で書かれていますが、この時代としてはむしろ例外でしょうか。 そこで、こういったラテン語の音楽書をネットでググっていたところ、Thesaurus Musicarum Latinarum(ラテン語による音楽理論アーカイブ)というWebサイトにヒット。このサイトは米国インディアナ大学の音楽理論・文学史センターが運営していて、 「原典からの複数の版や写本による、古代末期から17世紀までの音楽に関するラテン語のテキストを自由にアクセスし検索できるようにすることを目的としている」とのこと。また、その目的は「主に音楽学的研究を支援するものであるが、西洋の伝統の中で、音楽と人文科学や科学との幅広い接点を記録することに関心を持つ者にも役立つことを目指している」そうです。(このサービス、1990年に始まったとのことで、既に随分長い歴史があります。) メニューを眺めると、著者別、あるいは世紀別に文献を探すことができ、後者では3-5世紀から始まって6-8世紀、9-11世紀、続いて各世紀ごとに17世紀までとなっています。(このリストから、18世紀以降は自国語による著作が主流になり、ラテン語は廃れたことがわかります。) さらに、各世紀区分の先にある著者リストを眺めると、最初(3-5世紀)に来るのは古代ローマ時代のアウグスティヌス(ラテン語で著述を行ったのでラテン教父と呼ばれる)の音楽論。前出のボエティウス、およびグイード・ダレッツォはそれぞれ6-8世紀、9-11世紀のリストに登場します。(グイードの著作としては、ミクロログス以外にも5つのタイトルが掲げられています。)最後に17世紀のリストを眺めると、驚いたことにデカルトとホイヘンスの名前が出ていてびっくり。 いうまでもなくルネ・デカルトは「我思う、故に我あり」で知られた哲学者ですが、彼が最初にものしたのが「音楽提要(Compendium musicae)」という著作だったことを亭主は初めて知りました。彼は数学者でもあり、ボエティウスを経由してもたらされたピタゴラス学派の音楽理論に触発されてこれを書いたようです。 一方、クリスティアーン・ホイヘンスといえば、高校の物理のテーマ「波と振動」で習う「ホイヘンスの原理」を導いたオランダの科学者として知られています。ここで彼の著作として掲げられているのは「Novus cyclus harmonicus」という表題の調律と音律に関する短いエッセイだとか。ちなみに彼の父親であるコンスタンティン・ホイヘンスは著名な詩人・作曲家だそうで、当時オランダにいた科学者ガリレオ・ガリレイとも交友があったとのこと。ガリレオの父親ヴィンチェンツォが作曲家・音楽理論家だったことと好一対の関係とも言えます。 ところで、こうやって調べ物をしているうちに、何とグイードの「ミクロログス」の邦訳が2018年に春秋社から出版されていたことを知りました。(こうなると中身を覗いてみたくなります…)  この四半世紀でのインターネットの急速な発展で、音楽理論書の原典テキストがオンラインで簡単に見られるようになりました。これに加え、近頃はAI翻訳がラテン語にも対応していて、前述のウェブサイトからラテン語のテキストをコピー&ペーストで喰わせて翻訳ボタンを押すと、いとも簡単に他言語に訳すことができます。こうして原書に対するアクセスが誰にとっても極めて容易になったという状況は素直に喜ぶべきことだと思われます。 しかしながら、今の機械学習をベースにしたAI翻訳は有限の確率で間違うことも確か。なので、訳文がどの程度正確かを判断するためには、やはり使用者が元の言語のことを熟知している必要があります。従って、特にラテン語のように専門家以外には触れる機会がほとんどない言語では、専門家による正しい日本語に訳す努力は依然として不可欠で、ラテン語の音楽理論の邦訳も大いに賞賛されるべき偉業であると感じます。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

July 23, 2024 03:00:49 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|