|

|

|

カテゴリ:音楽

セバスティアン・バッハの器楽作品を聴いていると、一旦「曲全体」が終わったと思われるにもかかわらず、また音楽が再開して延々と続くような作品が結構目につきます。

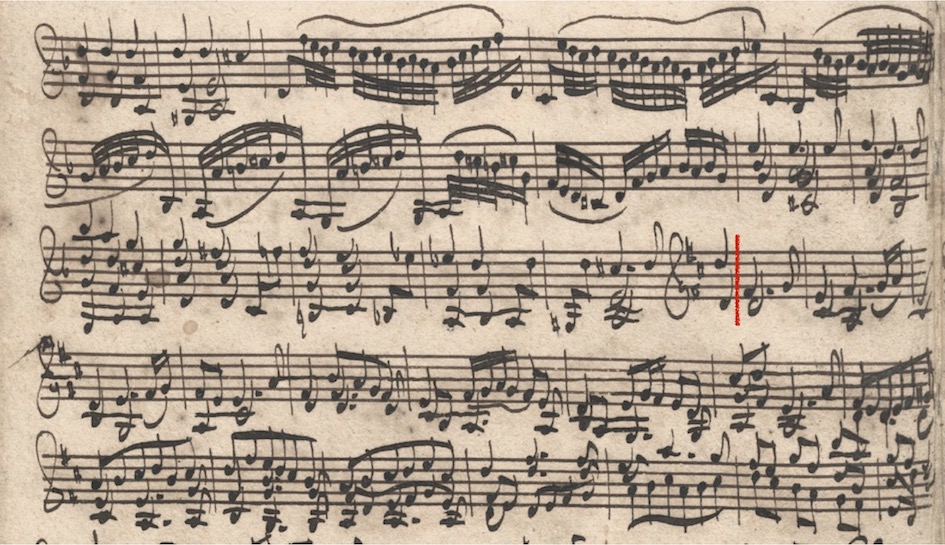

例えば、有名な「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番」(ニ短調、BWV1004)の「シャコンヌ」がその典型でしょうか。演奏時間でおよそ13〜15分と、単一楽章としても例外的に長い曲ですが、ちょうどその中間あたりで冒頭のパッセージが再度登場し、明らかに楽章全体の終止へと導かれるように感じます(下図赤線)。これは、この時点で既にさまざまな変奏を延々と聴かされ(演奏時間的にも通常の楽章のそれを超えている)、聴く方は十二分に満足したと感じられるからです。にもかかわらず、ここからまた前半と同じぐらいの規模で音楽が続きます。  このお作法、あえて名前をつければ「偽楽章終止」とでもなるでしょうか。 鍵盤作品でもいろいろと例がありますが、例を挙げるとすれば、こちらも有名な「半音階的幻想曲とフーガ」(ニ短調、BWV903)の前半、華麗な即興的パッセージが駆け回る幻想曲中で、音楽はある楽節の終わりで一旦全体としての終止を感じさせますが、そこから唐突に調性がはっきりしない緩やかな経過部が始まり、途中からまた即興的な後半部分へと展開していきます。もう一曲、「幻想曲とフーガ」(イ短調、BWV904)を聴いていると、今度は後半のフーガの中で、途中一旦曲全体が終わったと思わせておいて、そこからすぐにバスが半音で下がりながら新たにフーガが始まります。 亭主はバッハのこういう作品を聴くたびに、「音楽には必ず終わりがある」ことを思い出させられるとともに、色々と考えさせられることになります。 世の中には一見終わりがないかのような音楽の例もあります。古くは中世ノートルダム楽派(ペロタン・レオナンなど)のオルガヌムで、ドローンのような音の上で同じ音形を延々と繰り返します。近現代クラシック音楽でも、例えばラヴェルの「ボレロ」はこれに似た作りで、最近で言えばスティーブ・ライヒなどの「ミニマルミュージック」がこれに対応しています。(ミニマリスムの音楽家たちは、ノートルダム楽派を自分たちの始祖だとも言っているようです。) とはいえ、これらの音楽を実際に聴いていると、途中で少しずつ繰り返しの中身が変化していることがわかります。そして、この繰り返しも当然のように最後に終止を迎え、音楽は終わりを告げます。 こうして見ると、音楽に終わりがある理由は、人間の注意力が持続する時間に限界があるからだろうと想像できます。ではなぜ注意力は持続しないのか? ヒトの脳は情報処理に莫大なエネルギーを必要としている(体重の2%しかないのにエネルギー全体の20%を使っている)ので、それを抑えるために脳はできるだけサボろうとします。なので、五感から入ってくる情報に「変化」がないと、脳はそれに注意を向けなくなります。これは聴覚も同じで、変化の有無が注意力が持続する時間の限界を決めていると考えられます。 したがって、音楽家は聴衆の注意を惹き続けるために、変化を求めて実にさまざまな工夫を凝らします。ミニマリストが繰り返し音形に少しずつ変化を加えることから始まり、声部数の増大とそれらの絡み合い(対位法)、調性音楽になってからは転調や変奏、フレーズのまとまりに起承転結(A-B-C-D)、A-B-A、A-B-A-C-A-B-A…、さらには多楽章といったメタ構造を持たせり、という感じです。 バッハがいろいろな作品で用いた「偽楽章終止」も、実はそのような工夫の一つだったとも想像されます。 とはいうものの、「シャコンヌ」を聴いていると、凡人の亭主にはなぜバッハがそうまでしてこの長大さにこだわったのか、というギモンが湧いてきます。ここで彼の苦労多き人生にことよせて妄想すれば、作曲当時まだ三十代半ばで「夢と野望」に燃えていたバッハの音楽に対する自信、あるいは「これで終わりにはしないぞ!」といった執念のようなものを表しているのかも?  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

September 8, 2024 10:00:09 PM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|