|

|

|

カテゴリ:音楽

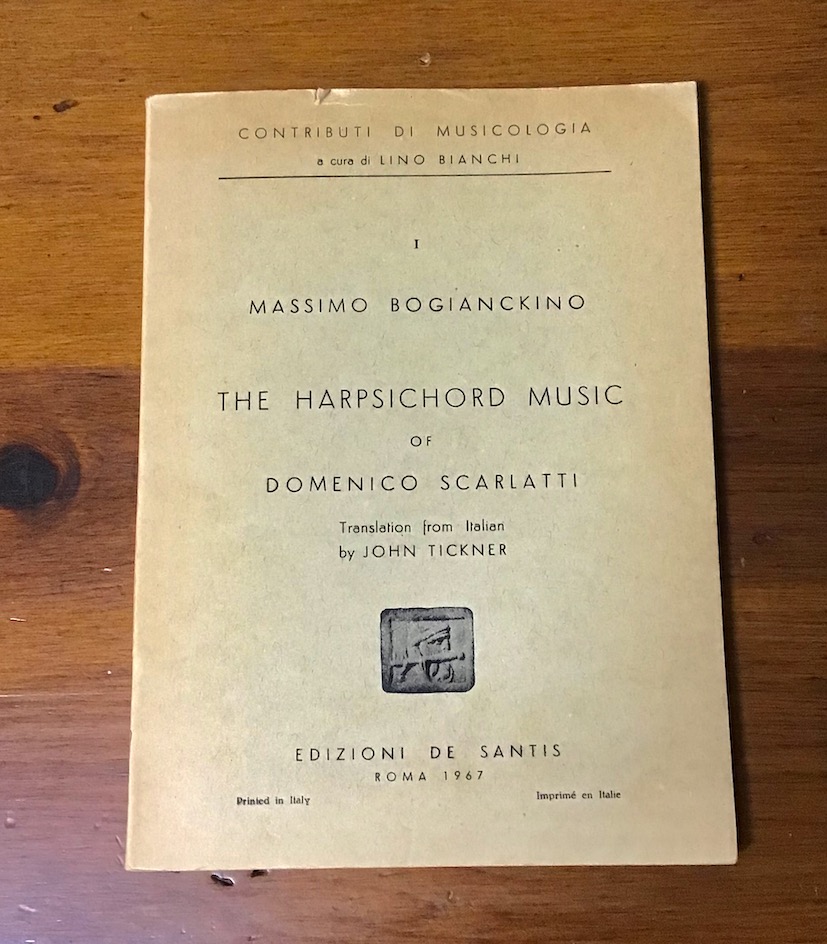

連休となったこの週末に本棚を整理していた亭主、スカルラッティ関係の分厚い本の間に薄手の本が一冊隠れているのに気づきました。取り出してみると、本のタイトルは「ドメニコ・スカルラッティのハープシコード音楽」、著者はマッシモ・ボジャンキーノというイタリアの音楽家・音楽学者です。元はイタリア語の著作(1957年)ですが、その後英訳本がローマで出版されていたのを古書として入手したもの。入手当時(〜10年以上前)すぐに読み始めたものの、結構凝った文体の英語だったので途中で放り出したような記憶があります。傷み具合の確認を兼ねてパラパラと読み始めたところ、今度はなかなか面白く、ページを繰る手が止まらなくなりました。

とはいえ、あいかわらず英語は面倒なので、読むのを中断して最初の20ページほどをスキャナで取り込み、フリーのOCRサイトでテキスト化、今度は翻訳ソフトの力を借りながら日本語に置き換え始めたところ、より細部が分かり益々面白くなってきました。 スキャナで取り込んだ部分は本書の第一章「ドメニコ・スカルラッティとその時代」に相当します。その冒頭で著者が掲げたのが「バロック音楽とは何か」というテーマですが、ここで亭主はこれまで明示的に語られたことがない見方を教えられました。 通常、「バロック音楽」という用語は音楽史における時代区分を指す言葉として使われており、17世紀初頭から18世紀半ばぐらいにヨーロッパで盛んになった音楽を意味しています。 とはいえ、実はそのように区切る理由になっているのは音楽の「様式」で、16世紀以前の主要ジャンルだった「多声音楽」に代わる新たな様式が現れたことをもって17世紀以降を「バロック音楽の時代」としているわけです。(終わりは多少曖昧ですが、ハイドンなどの「古典派」様式が流行し始めたところでバロック期は終わりとするようです。) もちろん、音楽史の専門家はその点をよくわきまえており、ひとくちに「バロック音楽」と言っても、初期、中期、盛期と時代が降るにつれて大きく変化し、国ごとにもカラーが異なる発展を遂げていったことが知られています。(朝のFM番組では、フランス・イタリア・ドイツ・英国といったおおよその国別に5〜6人の専門家が登場してそれぞれの音楽のお国柄を紹介しています。) このような見方に対し、ボジャンキーノはまず精神史的な背景を取り上げ、それが音楽にどう影響したかを議論します。17世紀は最後の宗教戦争と言われる「30年戦争」が戦われた世紀であり、宗教改革(プロテスタント)と対抗宗教改革(カトリック)の対立が先鋭化した時代でした。そしてこの時代は、後に啓蒙主義へと発展する哲学(デカルトなど)の種が多数蒔かれるとともに、科学的思考(ニュートンなど)が発展した時代でもありました。そして、それらが花開くのが18世紀中葉ということになります。 この宗教改革、対抗宗教改革、啓蒙主義という3大運動が当時の音楽とどういう関係にあったかを整理してみると、実に興味深い相関があることをボジャンキーノは教えてくれます。 たとえば、宗教改革の環境は、対抗宗教改革の環境とはまったく異なるものとして認識されなければならない。宗教改革圏の芸術家たちは、発展・確立しつつあった国家組織の中で活動していたため、この歴史的プロセスの新鮮さとパワーを反映していた。一方、対抗宗教改革の環境は、まったく別の方向に根ざしており、実質的な組織防衛を目的としていた。宗教改革の 「人間的で永続的な性質 」は、それを精神的で道徳的に重要なものの一部としたために 「民衆への浸透 」には時間がかかり、全く異なる次元に作用することになった。ここで言われていることは、少なくともセバスティアン・バッハとドメニコ・スカルラッティの音楽の違いをよく言い当てているように見えます。バッハも若い頃は宮廷に雇われて主に「耳を楽しませる」世俗音楽を作っていましたが、プロテスタント教会に雇われてからは「敬虔な宗教音楽」に専心しています。このような「変節」は、バッハを「近代的な自我が確立した音楽家」と思うと理解できませんが、あくまで雇い主が欲する音楽を提供する職人だったと思えば納得が行きます。 ちなみに、ひとくちに「ドイツ」と言っても北と南では宗派が異なっており、南のバイエルンはガチのカトリック陣営だった(イタリア出身の音楽家が大活躍)ことに注意する必要があります。その点、地理的な区分を北ヨーロッパ(宗教改革側)・南ヨーロッパ(対抗宗教改革側)とする本書の行き方は的を得ています。 ここまでのところで亭主がハタと思うに、カトリック圏では確かに音楽だけでなく絵画・彫刻などの造形美術も耽美主義的という点で共通しており、それが対抗宗教改革の方針に沿ったカトリック信仰の強化策として意図されたものだったことを最近どこかで読んだことを思い出しました(こちら)。 では啓蒙主義の影響はどうだったか? 芸術の世界でも、スカルラッティが成長する背景となった世紀の変わり目に始まったこの時期は、より純粋なバロック芸術の逃避主義に反発して、再び地上に降りてきたのである。しかし、バロックの逃避主義とは、現実と折り合いをつけて生きていくことができないというロマン主義的な弊害を意味するものではない。それは、より深刻な思考から心をそらし、権威への恭順を促すことを目的としていた。 18世紀のエピクロス的リアリズムは、特権階級の現実、すなわち「紳士淑女」の現実を外部に向かって誇示するものであった。このような背景を通して見ると、ちょうどこの時期にローマで活躍したアルカンジェロ・コレッリの音楽こそは、まさに啓蒙主義時代の始まりを告げる「端正な優美さ」を旨とする音楽、「歪んだ真珠」的な熱狂や興奮とは無縁の音楽に思われます。そして、この流れが後のフランス・ロココ様式、あるいはギャラント様式へと連なっていくというわけです。 というわけで、これまでの時代区分、あるいはお国柄という視点だけでは見通せなかった「バロック音楽」の本質が、宗教改革・対抗宗教改革・啓蒙主義という3つの精神史的背景の下で綺麗に整理されるような気がし始めたのは大きな収穫でした。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

September 17, 2024 07:49:19 AM

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|