|

|

|

カテゴリ:読書案内「近・現代詩歌」

100days100bookcovers no49(49日目)

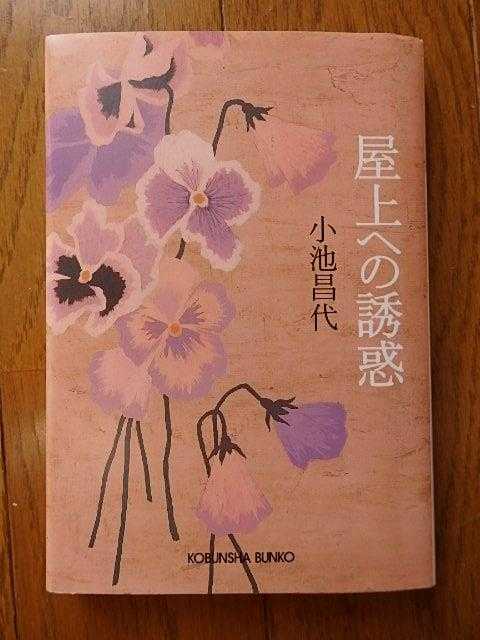

週刊 読書案内 小池昌代『屋上への誘惑』 光文社文庫  詩集を出している ことがわかり、今回取り上げる本が決まる。 『屋上への誘惑』 小池昌代 光文社文庫 著者は詩人として活動を始め、その後小説も書くようになった。Wikiの「作品リスト」を参照すると現在も、両方執筆を続けているようだ。 ただ取り上げたのはエッセイ集。巻末の「文庫あとがき」によると 「初めてのエッセイ集」。 そして私が彼女の著作中、唯一読んだ作品である。 一つ一つは短いものが多く、ほとんどが5~6ページくらい、長くて10ページくらいか。親本は2001年岩波書店刊。文庫化は2008年。講談社エッセイ賞受賞。文庫の表紙の著者紹介みたいなところを見ると、詩集にしろ小説にしろ、受賞歴もけっこう。 この作家を読んでみようと思ったきっかけはよく覚えていないのだが、もしかしたら、内田樹のブログやツイートで触れられていたことかもしれない。 一読、気に入った。たぶん文体が大きい。さっぱりしてケレン味がないのに、いくらか後を引く。そして、ちょっと意外でおもしろい視点。でも記憶にずっと残るわけではない。今回再読してみても、やはり同じように感じた。 たとえば。 エドワード・ホッパーが描いた絵について書かれた「言葉のない世界」と題されたエッセイ。 帽子をかぶった二人の女がテーブルをはさんで座っている。この絵に対してアップダイクが「まるで二人が互いに聴きあっているように見える」と書いたと紹介し、 しかし、「聴きあう」という表現ほど、この絵の女たちにふさわしい言い方もない。この不思議な対面は、まるで、互いに静かに消し合うようでもあるのだ。(中略) 描かれているのは、女たちというより、透明な関係性なのではないかと思われてくる。 と書く。さらに、 いずれにしても、この世での役割が吹き飛んで真裸になった存在同士が、とけあおうとしているように感じられる。 と続く。 そしてこの小文、 人と話しをしていて、話題がとぎれることがある。その瞬間のまの悪さが、私は実は、案外好きだ。話すことなど、もう何もない。-その虚空の中に身を置くと、ないことのかに、やがてゆっくり充ちてくるものがある。話題を探すのではない。私たちという存在が、こうしていつも、遠くからやってくるものに、手繰り寄せられ、探されるのだ。 と結ばれる。 ホッパーの作品は、おそらく下のリンク先のものではないかと思われる。 https://www.artsy.net/.../artsy-editorial-edward-hoppers... 以前、はっきりは覚えてはいないのだが、ある作家、たぶん村上春樹だったような、が、理想的な友人関係の例として、話題が途切れたときに、あるいは沈黙が訪れたときに気まずくならない関係、というようなことを挙げていた。その時は、わかる気がすると思ったのだが、小池昌代のこれを読んで、「気まずくならない」ではなく、気まずくなってもそれに耐えうる関係と言うほうがいいのではないかと思い直した。あるいは「気まずい」というより「いくぶんぎこちない」くらいのほうが。沈黙の始まりはいくらか気にもなるが、沈黙が続くともはや気にならなくなる。そのうちどちらかが自然に口を開くことで沈黙が解消されたとしても、その過程が不自然でなく思える関係。ややこししいか。相手がどう考えているかがわからないのは仕方ないとしても。 あるいは。 「いくつかの官能的なこと」には、ある夏の夜、小さなあつまりがあったときのことが語られる。だれかが「月がきれい」と言って、顔を上げようと思った瞬間、「月」と「まるで命令形のように男の人が言って、(みるようにと)、私のあごを急にしゃくり、くいっと月の方向へ向かせたのだった。 書き写していて気がついた。この作家の文章には読点が多い。それが作家の文体のリズムなのだろう。立ち止まり方の作法とでも言うべきか、軌跡の振り返り方と言うべきか。 さらに。 いつか、夏の昼下がりの蕎麦屋で。 これだけを切り取ると、さながら詩のような。 それから、ひらがな表記も多い。それはたしかに「すずしい」。 まだある。 フェルメールの絵はまた、私にいつも糞尿の匂いを想像させるのだ。洋服やカーテンのひだの多い分厚い生地に鼻をあてて、くんくん匂いをかいでみたい。分泌物のむっとするすっぱいような匂いが、そこからたちあがってくる気がするのである。そしてそれは、この画家の絵の表面を覆う、清潔な空気感と少しも矛盾しない。 わからないでもない。絵の中の世界に入り込んでみたと想像してみると。が、やはりフェルメールの絵に対する「糞尿の匂い」という表現には少々驚いた。おもしろい。 ただ私がフェルメールの絵に感じるのは、作家の言うのに近い、時間の過ぎていく重みが醸す、すえたような匂いと、「清潔感」というより、どちらかというと鄙びた自然な暖かさの入り混じったものにように思う。 そして。 カザルスホールでジュリアード・カルテットを一人で聴いた日、確かな理由もわからず感動し、涙があふれたとき、アンコールが終わり、拍手の起こる寸前に聞いた隣席の女性の、かすかなけれど深いため息に感じた 「沈黙を分けあえたという思い」。 作家は、「沈黙」や「言葉にする含羞」にも直接、間接問わずいくどか触れていて、響くものが少なくなかった。 「あとがきにかえて」というサブタイトルが付いた「屋上への誘惑」には、夢に見たような、でも現実かもしれない風景が描かれる。 屋上の金網に手をかけて、地上へ吸い込まれるように落ちていくボールを、じっと見ていた子供のころ(入滅ってあんな感じではないかしら)。拾いに行った子を待っていた時間、あの場所には始終、風が吹いていた。結局、あの子はどうしたのだったか。今も時々、あの子をまだ、待ち続けているような気持ちになる。 屋上はたしかに心地よい空間だ。頭上に無限に開けた空間と足元に広がる限られた平面。風が吹き抜け、空が透明で、遠くまで見える。屋上にいるときはいつも一人だった。自身に普段流れる時間をほんの少し別の視点から見直せるような心持ちになっていたのかもしれない。 フィクションとノンフィクションが交じりあったような小品もいくつか。 様々な要素が緩やかに混じり合い融合してできた作品集のように思える。 最後に、「文庫あとがき」から。 作家が、詩を実際に書き始めたのは三十近くになってからで、「二十代のある時期」にはエッセイと称して頼まれもしないのに散文を書いていた。散文に詩を埋め込むという方法を用いて。そんなふうに、日常に驚きを見出そうとして、書き綴ったのがこの文章だと。 そうして綴られた散文には、「詩」というものの孤独と空っぽさと心細さと、そうして、風通しのよさが、これもまた、ないまぜになっている。 では次回、DEGUTIさん、よろしくお願いいたします。(T・KOBAYASI2020・11・12) 追記2024・03・17 追記

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.03.18 18:44:09

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「近・現代詩歌」] カテゴリの最新記事

|