|

|

|

カテゴリ:読書案内「現代の作家」

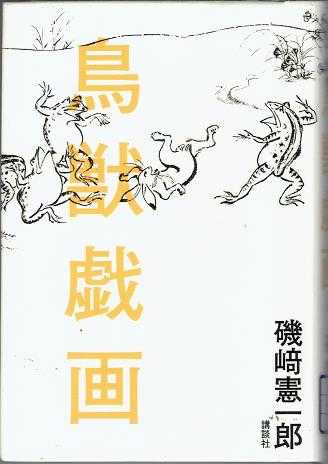

磯崎憲一郎「鳥獣戯画」(講談社)

磯崎憲一郎という作家は2007年、「肝心の子ども」という作品で文芸賞をとって登場した人で、三井物産かどこかのサラリーマン作家と聞いたことがあります。 「肝心の子ども」をすぐに読んで、なんだかわけがわかりませんでした。そう思いながら、なぜか、「終の棲家」とか「赤の他人の瓜二つ」とか、なんとはなしに読み続けて、さすがに「電車道」という長編(?)を読み終えてダウンしました。 文章が難解でわからないとか、「て、に、を、は」がおかしいとか、そういうことではありません。ただ、ひたすら、作家、ないしは文章の書き手として登場する人物が、なぜ、「こんなこと」を延々と描いているのだろうという、ほとんど「いらだち」に近い「わからなさ」に翻弄されてしまったからです。 で、本作はどうだったのか。これが、異様に面白いのです。作品の題は「鳥獣戯画」、読み終えて、なぜこんな題がつけられ、装丁にも、やたらと有名な絵が使われているのか、実はわかりません。 そうは言いながら、「題」があれば「題」に引きずられて読むのが読者というもので、頭の中で、ちらちらそういうことを考えながら読み始めたわけです。 私は道を急いだ、ある人と待ち合わせをしていたのだ。ある人というのは高校時代からの古い女友だちだったが、二十八年間の会社員生活を終えた、ようやく晴れて自由の身となったその第一日目に会う相手として最も相応しいのはその女友達であるように、私には思えたのだった。「凡庸さは金になる」 ここは都心の一等地に一軒だけ奇跡的に残った昭和の喫茶店だった、白塗りの壁は煤で汚れ、杉材の柱も黒い光沢に覆われている、薄い、しかししっかりとした一枚板を使ったテーブルと椅子は細かな傷だらけで、交互に組み合わされた寄木の床も靴跡と油で黒ずんでいる、古い暖炉には本物の薪が焼べてある、季節は春だったが、まだコートの手放せない気温の低い日が続いていた。「凡庸さは金になる」 というわけで、ココから「物語」が始まるわけですが、で、男は、その「女友達」に会ったのかというと、なぜか、「若い女優」と遭遇し、あろうことか、その女優と「京都で落ち合う約束」までするという所で「凡庸さは金になる」という、意味深な、あるいは意味不明な第1章が終わります。 書き手の作家は、その女優とどうなるのかという興味に引きずられそうですが、いや、もちろん、引きずられますが、ここでは、最初の興味の「題名」に戻りましょう。 「鳥獣戯画」はどうなった、どこにいったのだということですが、第1章から70ページ後、第6章「明恵上人」という章で、ようやく出てきました。こんな書き出しです。 先斗町で湯葉料理を食べた翌朝、私と彼女は京都駅前から栂ノ尾行きのバスに乗った、「鳥獣戯画」で有名な栂尾山高山寺は、もともとは奈良時代の終わりに天皇の勅願によって建てられた寺だが、その後荒れ果てて粗末な草庵が残るばかりになっていたのを。鎌倉時代に、明恵上人が再興した、国宝の石水院は後鳥羽上皇から学問所として贈られた建物で、現在まで高山寺に伝わる経典、絵画、彫刻の類も全て明恵上人の時代に集めあられたものだ。バスが京都駅前を出発してものの五分も経たないうちに、またしても、窓から見える景色が昭和の町並みに変わってしまっていることに私は動揺した、床屋の入り口では赤・白・青三色縞模様のサインポールが回っているし、八百屋は店先のキュウリやトウモロコシを笊に盛った生姜を初夏の日差しから守るため、簾を人の背の高さまで下げている、「谷山無線」というトタン板の大きな看板を下げた電気屋はまだシャッターを上げていない、雨で汚れた漆喰壁に無数のひびが入った釣具店の中では老いた店主が立ち上がって、誰かに向かって怒鳴っているのがガラスの引き戸越しに見える、しかしこんな大都市の真ん中にどうして釣具店が必要なのか?商売として成り立つのか?こういう昔の町並みはもはや東京では決して見ることはできない、それとも本当はまだ見ることができるのに、私がただ単に、見て見ぬ振りをしているだけなのだろうか?大宮松原という停留所から赤ん坊を抱いた若い母親が乗ってきた、座席は空いているのだが寝ている子供を起こしたくないからだろう、吊革に掴まって立ったままでいる、白い半そでのブラウスから覗いた二の腕が細い、まとめ髪の下の襟首も痛々しいほどに細い、若い母親は抱っこ紐の背中側のロックを締めようとするのだが指先が届かない、バスが揺れると身体も揺れてますますうまく行かない。手伝ってやりたい気持ちが、懐かしさと性欲の入り混じった感情とともに私の中に沸き起こったのだが、隣に座る女優に不審に思われることを恐れてぐっと堪えた、穏やかな、楽しげな表情で京都の商店街を見る彼女の横顔は、午前中の銀青色の粉のような光を浴びてますます美しかった、昨晩と違い、しっかりとした化粧が施されていた。「明恵上人」 写し出したら止まらなくなったので、ここまで写しましたが、なんか変だと思いませんか?「句点」がほとんどないのです。「改行」もありません。男はバスに乗っています。隣には女優が座っていて、窓の外や、社内の様子が描かれています。書き手の、おそらく意識を刺激することの連続が、句点なし、改行無しで書き綴られていきます。辛抱して読んでいただいて、そのうえ、質問なのですが、「綴っている」この瞬間、書き手がどこにいるのか、気になりませんか? 第1章の文章が、なんとなく過去を振り返っているのに対して、引用した部分は、今、現在を思わせるのですが、この後、高山寺に到着して始まる明恵、文覚に関する記述は、「明恵上人」「型のようなもの」「護符」「文覚」「妨害」「承久の乱」「入滅」と全部で七章にわたり、明らかな過去であるにもかかわらず、不思議な時制で、延々と、ほぼ100ページにわたって続きます。 で、それが、まず異様に面白いのです。意識の臨場感の赴くままに1000年近くも過去にさかのぼり、やがて、自らの少年時代、高校時代から、会社員時代へと、実に自由に記述は帰ってきます。 その間「鳥獣戯画」はどこにいったのでしょうか。さあ、どこにいってしまったのでしょうね。相撲を取るウサギや、走って逃げるサルたちの面影が兆したような気はするのですが、果たして、この作品とどう結びついているのか、そのあたりはお読みいただくほかありませんね。 句点のない、長々しい文章を自在に操りながら、とどのつまりは、肌寒かった春の日の半年後、再び、あの「昭和の喫茶店」のドアに手をかけるところで小説は終わります。 作品の中で流れる半年の時間の中で記述されていく、あるいは、1000年前に起こった出来事が、あるいは、作家自身が何年も前に経験したはずの出来事が、果たして本当に起こったことなのかどうか、そして、今、再び、作家自身が昭和の喫茶店のドアに手をかけていることは事実なのかどうか、それは何とも言えませんが、作品の中では確かに起こっていて、その1000年とか、何年もの年月とか、そして、半年とかの時間は作品の中に、確かに流れていることは、お読みになれば実感していただけると思います。 いやはや、これは、ちょっと、すごいことだと思うのですが。わからないのは、その実感がどこから来るのかということと、「鳥獣戯画」という題名は、一体何だったのということで、はい、なにがなにやらさっぱりわからない、にもかかわらず、異様に面白いという結論でした。うーん、何がこんなに面白いんでしょうね。やれやれ。    お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021.05.09 00:33:33

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

|