|

|

|

カテゴリ:読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

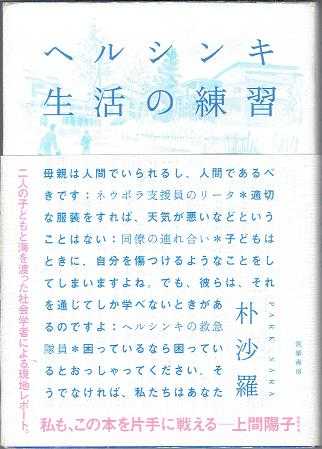

朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房)

関西の、いくつかの大学で先生をなさっているとばかり思っていた彼女は、フィンランドに移住していました。 はじめに というわけで、二〇二〇年の春から、二人の子供を連れた、アラフォーの社会学者の移住生活の報告の始まりです。モッチンには日本での仕事があるようなので、子連れの母親の単身移住です。彼女は「オーラルヒストリー」の研究者ですが、本書は彼女自身による「オーラル・ライフ・ヒストリー」、聞き語りではなく、一人がたりの物語です。 目次 こんな目次で、二人の子供の保育園暮らしから始まり、オネーチャンのユキちゃんの小学校入学までの1年間の暮らしが語られています。 ぼくは、もういい年なので、「ふーん、フィンランドってそうなのか!?」という、ノンビリ感心しながら、まあ、楽しく読みました。でも、一方で、今、同じくらいの歳ごろの、お母さんであったりお父さんである方がお読みなれば、彼女の真摯で正直な暮らしぶりの語りをどう感じられるのか、という興味も湧いてくるのでした。まあ、そうはいっても、ちょっと他人事に対する余裕目線という感じでした。ところが、後半に入って、彼女のこんな問いかけを前にして立ち止まりました。 それから、「ぐんたい」について子どもに話したくなかったのは、もう一つ理由があった。私は小学生のとき、埼玉県にある丸木美術館に行って、帰り道に吐いた。母曰く、そのときに私は、美術館にあった「からす」という絵を見て、あの死体の中に私がいる、と言ったらしい。長崎の原爆で殺され、差別ゆえに埋葬すらされなかった朝鮮人の死体を、カラスがつつく絵だ。 朝鮮の名前を持つ親しい同級生に「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」と、何の疑いもなく尋ねる「日本」の中学生がいる。2000年を超えたころからのこの国の子どもたちの生活の場面として、考えてみれば異様ともいえる「思い出」が語られています。 ショックでした。朴沙羅さんは1984年生まれ、ぼくの子どもたちと全く同世代です。その世代の人たちを「国家」や「戦争」はこんなふうに侵食し、ネット上には、いわゆるヘイトが溢れているのです。 本文は、朴沙羅さん自身の、子育ての中で、子どもたちに「ぐんたい」をどう伝えるのかについてのためらいの記述ですが、ぼくにとっては「あなたは、こういう現実を知っていましたか?」という、ドキッとせざるを得ない問いかけでした。 「おい、お前は子供たちを育て、孫たちをかわいがりながら、どうしてきたのか。終わったこととばかりはいえないんじゃないか?」 ぼくは、こんなふうな問いとして彼女の語りを受け取りましたが、朴沙羅さんの結論はこうでした。 そういうためらいは、ユキとクマを連れてハラボジに会いに行ったときに、緑ヶ丘保育園に子どもを通わせていた古い友人に会ったときに、普天間に住む知人の本を読んだときに、宮古島で子育てをする知人と親しくなるにつれて、壊された。彼女たちには、ためらう余裕なんて与えられていない。彼女たちの子どもたちは、あの美しい海を、あんなに反対した人々がいるのに埋め立て、保育園の上にペリコプターの部品を落下させ、オスプレイの音で彼らを脅かし、基地を作ろうとする「ぐんたい」とそれを支える行政に、いつ出会えばいいかなんて選べない。 さて、ぼくは、どうするのか?徘徊老人などと、あたかも世捨て人ででもあるかのように、こうしてアホ・ブログを更新して暮らしていますが、「恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けて」いないか。考えないわけにいかない鋭さで彼女の言葉が突き刺さりました。 やっぱりこの人は追いかけないわけにはいきませんね。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.09.06 12:39:15

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事

|