|

|

|

カテゴリ:読書案内「現代の作家」

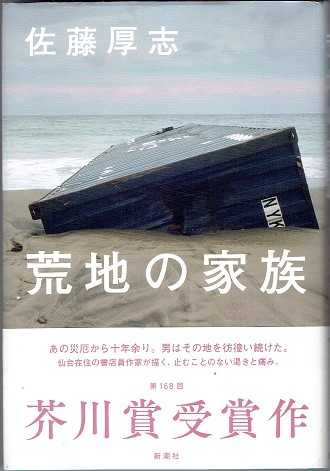

佐藤厚志「荒地の家族」(新潮社)

坂井祐治はクロマツの枝を刈っていた。肩の筋肉が熱を持って膨れ、破裂しそうだった。酷使して麻痺しかけている両腕と刈込鋏が一体となって動いた。脇を緩めすぎず、胸筋を絞るようにして枝を刈る。鋏が意志を持ち、ただ手を添えているだけでよかった。 2023年1月ですね、第168回芥川賞受賞作「荒地の家族」(新潮社)の書き出しです。作家の名前は佐藤厚志、植木職人ではなく書店員をなさっている41歳だそうです。 書き出しで紹介されている坂井祐治は、あの災厄から10年以上たった阿武隈川の河口の町で植木職人をしている、40歳の男性です。災厄の年から2年後に妻を亡くし、息子と二人暮らしです。 作品では、妻を亡くして5年後、だから3年前に再婚した女性とのいきさつ語られていますが、どうやって出会い、なぜ別れることになったのか、読み終えて見て、語ろうとしてもうまく思い出せません。 読後の記憶として立ち上がってくるのは、海岸沿いに、ずーっと続いている防潮堤の外側の浜辺で、 老人が一斗缶で焚火している 光景でした。 立ち枯れしている松林、あたり一帯に広がる更地を突っ切って、白くすべすべした防潮堤に上ると、そこにある光景です。 「切った枝も、稲わらも、畦掃除して出たゴミも、前は畑で燃やしてたんだけど」 風を受けながら防潮堤の階段をのぼり、浜へ降りていった。黒々とした海が、左手の荒浜港や船の光を拾い、ちらちらと光っている。 浜で揺らいでいる炎に祐治は近づいた。 全部で150ページほどの作品ですが、その始まり、半ば、そして終わりかけに、まあ、今思い浮かべられる限りでは、ですが、 焚火のシーン! がありました。この焚火の光景の中で、祐治の脳裏に浮かび上がってきているのであろう生活の実景が小説だったとボクは思いました。人は生きている限り、いつまでも焚火を眺めているわけにはいきませんが、作家が 舞い上がる火の粉に見いる祐治の姿 を繰り返し描いていることに、共感というか、ホッとするというか、この作品のよさを感じました。 いわゆる「災後小説」の一つに数えられることになる作品だと思いますが、苦いながらも後味のいい佳作だと思いました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.01.06 13:16:57

コメント(0) | コメントを書く

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

|