マルクス「ヘーゲル弁証法批判」の学習25

今回の主題はヘーゲル弁証法の「疎外のなかにある肯定的契機をとらえる」ですが。

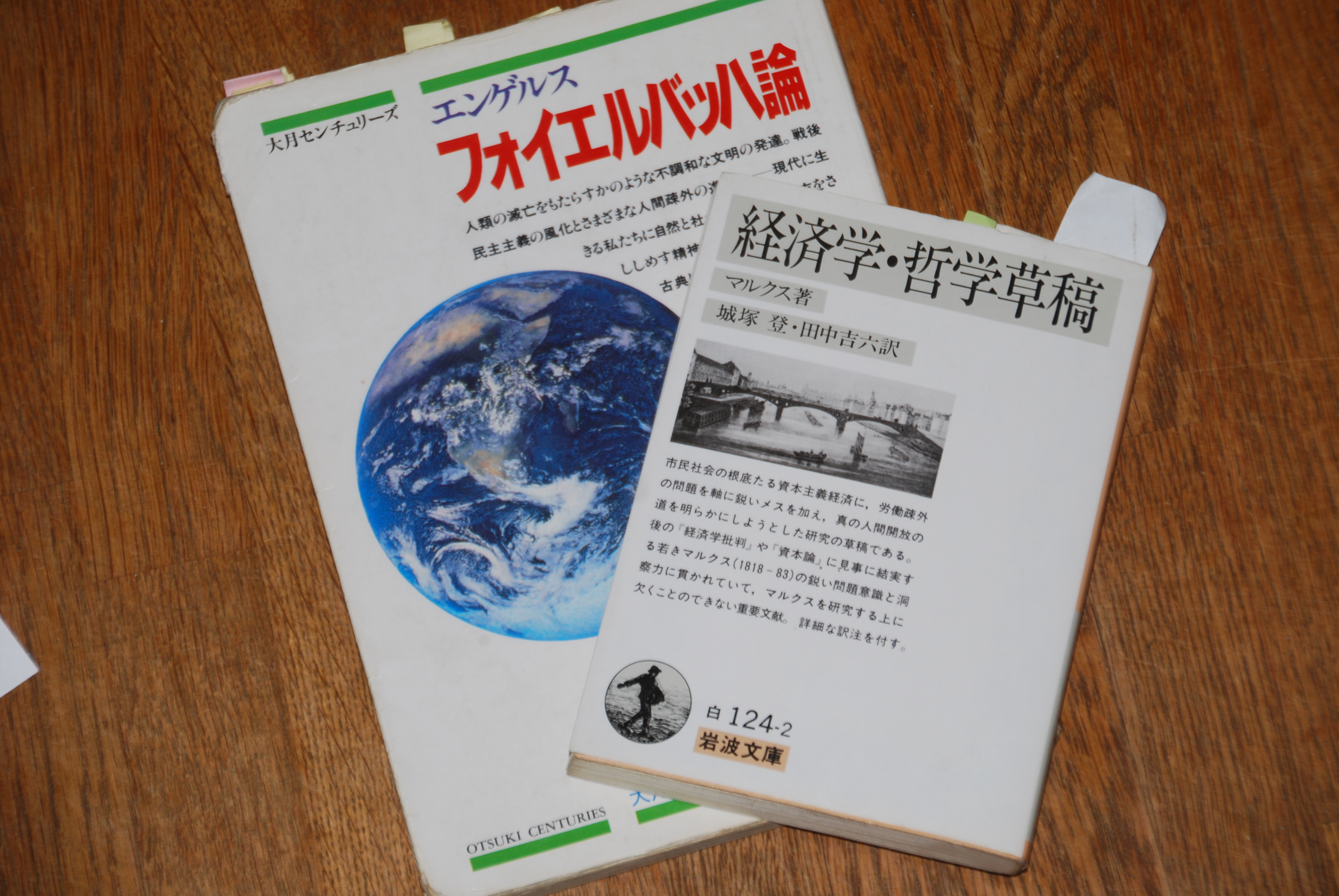

『経済学哲学手稿』の国民文庫版・藤野訳では、P231(第56文節)からP239(第68文節の終り)までです。

ME全集・真下訳では、P506の第48文節からP512の第68文節まで、です。

一、これまでの問題を簡単におさらいします

1、ヘーゲルの弁証法とは何か。

学問の成り立ちは、「存在者がどのように運動していくか。一方では、自分に対して他であるものとなり、他者に内在する内容になる。他方では、この展開された自分の現存在を、自分のうちに取りもどす。自分自身の契機にする。一方の運動は、否定性で、区別し現存在を定立するはたらきである。他方、自分に帰る運動では、否定性は規定された単純性が生ずることである」(『精神現象学』「序論」)。

2、この「他方」の問題ですが、自分がつくりだしたはずのものが、それが小説であっても自動車とか社会であっても、自分と異なった「疎遠」なものとして目の前に現れるわけですが。

今回の主題、「疎外のなかにある肯定的契機をとらえる」というのは、ヘーゲルが『精神現象学』の「絶対知」で「対象性のはく奪」としている見解ですが、これは人がつくりだしたのに疎遠になっているものを、人間が自己に取りもどすということです。そのことをヘーゲルは「自己意識が対象性を措定する」「それの他在のそのもののなかで、おのれのものとなる」といった形で主張していた。これは、このヘーゲルの見解に対するマルクスの分析であり、批判ですね。

3、これまでマルクスは、ヘーゲルのこの見解にある「一面性と弱点」の問題点を分析してきました。

しかし今回の箇所は、このヘーゲルの弁証法ですが、その「疎外のなかにある肯定的契機をとらえる」ということです。

これは、26歳の若きマルクスですが、このヘーゲル哲学をどの様に考察して、どのような価値あるものを析出したのか。その成果は今や常識的な結果となっていますが、私などが問題とするのは、その結果をつくりだすためにマルクスはどのような努力をしたのか、その過程の問題です。

4、このヘーゲル弁証法批判の課題ですが、この探究には先人がいます。

エンゲルスの『フォイエルバッハ論』(1886年)です。マルクスが1883年に死去して、残された草稿集のなかから『経済学哲学手稿』を見つけたんですね。共に歩んだ努力ですが、歴史に埋もれていたんです。どのように唯物弁証法はつくりだされたのか。科学的社会主義にとって基本問題です。66歳のエンゲルスです。この若き頃の草稿に目を通して、晩年にはいる学識をもって、ことがらに疎くなりがちな、なにかと忙しい現代人のために、若ものたちにも理解しやすいようにと、主題をまとめ返したんですね。

以上が問題の輪郭であり、おさらいです。

二、本題、『経済学哲学手稿』そのものをつかむ

国民文庫版ではP231(第56文節)からP239(第68文節の終り)ですが、

これはヘーゲルの主張のそのものをつかむということです。がまんしてお付き合いください。

P231 第56文節「疎外の規定のなかでの肯定的な規定をとらえる」-これがここでの主題です。

P231 第57文節 (a)外化したものを自己のなかに取りもどしていく対象的運動。

すなわち、これは、対象的世界の疎外された規定を取り消すことで、止揚することで、人間の対象的本質を現実にわがものと獲得することについての、そのことの疎外された洞察だ。

天上の神を止揚するものとしての汎神論・無神論は、人間中心のヒューマニズムの生成であり、私的所有の止揚による共産主義は、現実的な人間生活をとりもどすことであり、これが実践的なヒューマニズムの生成であるのと同じだ。

58文節 人間がつくった対象的世界をとりもどすという止揚というのは、昔のふるい時代にかえることではなく、ものごとを節約して我慢するような生活ではない。むしろはじめて人間の本質が、現実的なものとして生まれ出てくることである。

59文節 ヘーゲルは「それ自身を否定すること(疎外すること)の肯定的な意味」をとらえる。

人間は自己疎外し、人間本質を外化する。そしてその対象性をはく奪することで自己獲得する。ようするにヘーゲルは抽象の内部で、労働を自己産出行為としてとらえている。

そして、人間が自分自身に疎遠なようにふるまうい思うのは、生成しつつある(社会的な)類的意識と類的な生活よるものだと、とらえている。

P233 第60文節 (b)ヘーゲルの転倒性の帰結により、人間の自己産出行為は、

第一にただ形式的な行為として現れる。それは抽象的な行為だから。なぜなら、人間的本質そのものを、ただの抽象的な思考的な本質として、自己意識としてみているから。

(自己意識が対象を措定する。対象的世界というのは自己意識なんだとの認識)

61文節 第二に、とらえ方が形式的かつ抽象的であるために、外化の止揚が外化の確認になる。

ヘーゲルにとっては、自己外化と自己産出の自己対象化の運動は、絶対的に究極的に、おのれ自身を目的として自身に落ち着いてくるような、おのれの本質に到達したところの人間の生の表明である。

(変革していくべきはずの自己が、そのままで自己肯定されてしまう)

62文節 だから、ヘーゲルの抽象的な形式としての弁証法において、この運動が真実に人間的な生の運動と見なされる。しかしその生の運動というのは一つの抽象的なものであり、それは神的な過程のあらわれとして、人間とは区別された抽象的に純粋で絶対的本質があり、その神的な純粋なものが人間を通して、自ら通過する過程だと見なされている。

P233 第63文節 この過程は一つの担い手を持っていなければならない。だがその主体は成果としてはじめて生成する。

その成果というのは、おのれを絶対的な自己意識として知るような主体であり、そうした主体は神的なもの、絶対精神、おのれを知りおのれの実をしめすところの理念である。現実の人間と現実の自然とは、この隠れた非現実的な人間・非現実的な自然の述語や象徴となる。したがって、主語と述語とには双方の絶対的な転倒の関係をもっている。そこには自己内循環(不断の旋回)がある。

(ここには、人間のいとなみは、自分に帰ってくるんだけど、人間よりも純粋な神的なもの(本質といったもの)によっていて、人の疎外の克服もそのあらわれなんだ、といったヘーゲルの思想がある)

まぁ、今回はここまでですね。

残りは、P234第64文節から、P241第74文節です。

これからヘーゲルが自身の弁証法にたいしての悩める意識の問題が出てきます。

終わりまで、あと少しだということです。