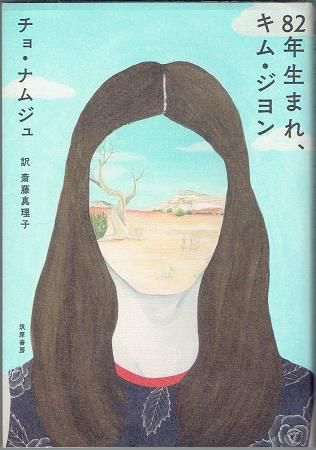

チョ・ナムジュ 「82年生まれ、キム・ジョン」(筑摩書房) もう、半年以上前のことですが、チッチキ夫人が一冊の本をテレビの上の、読み終わった本を並べる棚に並べながらいいました。

もう、半年以上前のことですが、チッチキ夫人が一冊の本をテレビの上の、読み終わった本を並べる棚に並べながらいいました。

「この本、流行ってるの知ってる?」

「ああ、本屋で見たことはあるかも。」

「けっこう、面白いと思うのよ。」

「そうなん?」

それから、さっきも言いましたが、半年もたったでしょうか。図書館に返すために、テーブルの端に積み上げている本の小山から一冊抜き出していいました。

「これはすごいと思うわ。」

「ああ、図書館の、でも、もう返すやつね。読めたの?」

「うん、最近のベストですね。ちょっとずぬけてると思うねんよ。」

彼女はこのところ韓国の現代文学にハマっているようで、ぼくのカードで勝手に図書館に予約を入れたりしています。

CUONという出版社が10年くらい前から「新しい韓国の文学」というシリーズを地道に出していて、もう、20作を越えていると思います。そのあたりが彼女のターゲットですが、この2作は別の出版社でした。

半年前の作品がチョ・ナムジュという作家の「82年生まれ、キム・ジョン」で、筑摩書房でした。

で、最近の本がキム・ヘジンの「中央駅」で、彩流社です。

図書館の締め切りのプレッシャーで「中央駅」を、まず読みました。作品の力強さ、予想もしなかった展開に、びっくり仰天しました。これはちょっとすごいんじゃないかという気持ちで、「82年生まれ、キム・ジョン」を読みました。こちらも、おおいに納得しました。

二冊読み終えて思わず叫びました。(叫んでませんが。)

「韓国文学はすごい!」

ところで、この二つの作品には、明らかな共通点が二つあると思いました。

一つは、女性の、それも30代後半から40代の、ぼくからみるととても若い作家によって書かれていることです。

二つめは、「社会の中の人間」を真正面から描くことで「社会」を活写していることです。

「中央駅」については別に感想を書きたいと思っているので、ここではチョ・ナムジュ「82年生まれ、キム・ジョン」(筑摩書房)を読みながら、まあ、読み終えてですが、考えたことを書いてみようと思います。

読み始めて不思議に感じたことが二つありました。二つとも登場人物の名前の表記に関することでした。

一つめは、名前を与えられている人物が、個々の会話の中を除いて、例えば、主人公をキム・ジョン氏、その祖母をコ・スンプン女子といったように「敬体」で書かれてことです。

作家は「小説の書き手」が、こういう書き方に「何か意図をこめている」ということを読ませたがっているのかなというのが第一印象でした。

二つめも名前に関することですが、主たる登場人物に限らず、主人公キム・ジョン氏の夫であるチョン・デヒョン氏以外の男性登場人物には名前が与えられていないことです。

登場する男性はすべて、「父」、「弟」、「先生」という社会関係を示す名詞で呼ばれていて、何と会話のなかでも、ほとんど「実名」が出てきません。

これは、家族や学校、職場での人間関係のリアルな描写を描いている小説としては、かなり異様なことだと思います。

ぼくが、読みながら、名前にこだわったには理由があります。韓国や中国の現代小説を読むと、人名表記がカタカナになっていますが、以前は中国文学も朝鮮文学も漢字でした。

ぼく自身もそうですが、翻訳の読者の多くはハングル表記も簡体中国語表記も知らないわけですから、翻訳の出版物が「名前」を「カタカナで表記」するのは当然なのだろうと思います。しかし、読み辛いのです。

最近、韓国の映画を見るようになりました。ネットの「映画情報」や、印刷された「チラシ」に記されている監督や俳優の名前も、たいていカタカナ表記になっています。これが覚えられません。

ぼくの中にある「韓国」や「中国」に対する「視線」の質が問われる問題を含んでいると思いますが、いかんともしがたいというのが本音です。

くわえて、ぼくにとっては、中国や朝鮮の人名が「カタカナ表記」だと、その人物の性別を読み取る手掛かりがありません。カタカナの読み仮名はふってありましたが、李夢龍、成春香、王龍、阿蘭というような表記に出会い、登場人物の性別に見当をつけながら読んできたという経験が通用しないのです。

まあ、そういうイジイジ読みをしているからなんでしょうね、名前が気になるわけです。

文体にも、いかにも事務的な書き方、「記録文」的な特徴がありましたが、それはさほど気にならないまま、最終章に至って謎が解けました。

キム・ジョン氏とチョン・デヒョン氏の話を元にキム・ジョン氏の人生をざっと整理してみると、以上のようになる。

最終章「2016年」の書き出しで謎が解かれていました。精神的な体調を崩した、主人公キム・ジョンが通院することになった病院の、主治医による診療「カルテ」の記録だったのです。小説の書き手は精神科の男性医師でした。

記録は「2015年秋」の発症の様子を描いた第1章に始まり、「1982年~1994年」から「2012年~2015年」まで、幼児期から学齢期、成人して結婚、出産に至る生活暦として記されています。

小説としての、最初の読みどころは、このカルテの記録部分に書かれているさまざなエピソードとキム・ジョン自身の感想を描いている80年代以来の「現代韓国」の社会の描写にあると思います。

韓国で、多くの、おそらく女性読者に支持され、「キム・ジョンは私だ」という言葉まで生まれたらしいのですが、その理由は、普通の女性の、今の社会のなかでの「生活の辛さ」がカミングアウトされているところにあると思います。

読者は、このカミングアウトの「記録」が、偏見に偏ることなく、客観的に記録された事実であるようだという印象を抱き、自己投影できる「安心感」と「同情・シンパシィー」を育てながら読み進む仕組みになっています。「キム・ジョン氏」という、他人行儀な呼び名の使用の一つめの成果と言っていいのではないでしょうか。

しかし、小説はそれでは終わりませんでした。最終章は、先ほども言いましたが精神科医の独白です。この章を最後までお読みになればわかりますが、1章から5章に至る、公平で客観的な「記録」的記述そのものが「男性」の眼差しで書かれていたものであることが明らかにされます。

読者に「シンパシィー」を作り出した「記録」を書いた医師もまた「男性」性の呪縛の中で、呪縛に気付かない「男性」として生きている人物だったのです。

「公平」で「共感的」な文体そのものが、「男性性」の産物であったというわけです。

ここまで読み終えた「男性」読者諸兄は、まあ、ぼくがそうだったということですが、作家の社会に対する「まなざし」の厳しさに打ちのめされるのではないでしょうか。

言語行為、法、社会通念、すべてがミソジニーをその根本に隠し持っているという告発をさらりと書き上げたこの作品は、男尊女卑が社会問題化されている韓国にとどまらず、「嫁」などという呼称が平然とテレビ画面で連呼されている我々の社会に対してこそ有効な批判の書であると思いました。

ところで、ずっと気にかかっていた「男性」の登場人物に「名前」が付けられていない不思議についてです。

この小説全体は、「男性」精神科医の手記です。しかし、文章全体に、ただ一点だけ、作家の「たくらみ」が仕込まれてるポイント、それが女性には名前を与え、男性を社会的記号として描いている点ではないでしょうか。

その描き方に、作家チョ・ナムジュの、主人公キム・ジョンが生きる社会に対する「怒りの表象」があらわれているとぼくは感じていたのですが、そこについて巻末の解説で伊東順子氏が論じていました。解説は本書をお読みいただくほかありませんが、この描き方は「ミラーリング」という批判の手法だそうです。

その点をこだわるなら、この小説全体が、作中人物によって書かれた「手記」ではなく、作家自身による「挿入」と読むこともできます。要するに小説の作法として少し変じゃないかということです。「語り手」と「語られている内容」が矛盾するというわけです。この登場人物が、本来そのように語ることができない「語り」を語っているという意味では、小説として破綻しているといえないわけではないとぼくは思います。しかし、この登場人物に語らせたことが、現実に対する批判の深さも獲得してもいるわけです。

まあ、そこにこだわるよりも、「作品」の主張に素直に耳を傾けるべきだろうとぼくは思いました。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

ボタン押してね!

ボタン押してね!