|

|

|

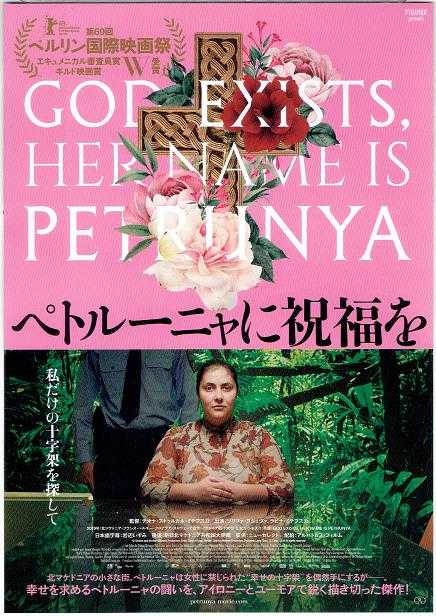

テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ「ペトル―ニャに祝福を」シネ・リーブル神戸

北マケドニアという国があるということさえ知りませんでした。ユーゴスラビアという国だったあたりのようです。マケドニアというとアレキサンダー大王しか思い浮かばないのもどうかとは思うのですが、まあ、そういう気分で見た映画が「ペトル―ニャに祝福を」でした。 北マケドニアという国があるということさえ知りませんでした。ユーゴスラビアという国だったあたりのようです。マケドニアというとアレキサンダー大王しか思い浮かばないのもどうかとは思うのですが、まあ、そういう気分で見た映画が「ペトル―ニャに祝福を」でした。 原題は「Gospod postoi, imeto I’e Petrunija」で、「神は存在する、彼女の名はペトルーニャ」だそうで、「祝福」ということばは神様に対する態度のようなことを意味しているのかなとか、そういえば、あの辺りは「東方正教会」、「ギリシア正教」か、とか思い出して、まあ、だからどうということもなく見終えました。 橋の上から町の教会の司祭が「幸運の十字架」を川に投げ込んで、男たちが競ってそれを拾うという「女人禁制」の、宗教的年中行事の現場に通りかかった、えらく体格のいい女性、今日はとりわけむしゃくしゃしていた主人公ペトル―ニャが文字通り「飛び入り」して、流れていく十字架を拾ってしまうという出来事が、すべての始まりでした。 見終えて、ゆっくり感動しました。何の罪なのか、捕らえられているペトル―ニャにも、彼女の母親にも、警察署長にも、司祭にも、十字架を取りそこなって腹を立てている男たちにもわからないまま、架空の「罪」だけは、みんなの頭の中にあるようです。 「女だてらに幸運を手に入れようとしている!」 ひょっとしたら、映画を観ている人の多くが、そんなふうな、ありもしない罪を当然のこととして思い浮かべているかもしれない、そんな「世界」に、ぼくも生きているのかもしれません。 体格、容姿、年齢、学問、そして、何よりも女性であること、どうしてそれが「罪」なのかわからないまま、「罪」が捏造されてきたし、これからも、されつづけていくらしい「世界」にペトル―ニャはどうやって戻っていくのでしょう。母親のように罪を引き受けるのでしょうか。父親のように心の中で罪を無視するのでしょうか。 「それをは罪ではない。」 映画は、社会全体の「回心」を描くわけではありませんでした。たった一人の若い警察官ダルコが「迫害」に耐え続けるペトールーニャを「理解」したにすぎません。 たった一人の他者の「理解」が閉ざしていたペトル―ニャの心のドアを開いたようでした。 「わたしがそう考えることは「祝福」されるべきことだ。」 映画の終盤、何気なく映し出された警察官ダルコとペトル―ニャの穏やかな会話のシーンは、他者からの「同情」ではなく「理解」を描いていたのでした。 ぼくがそれに気づいたのは、映画館を出てメリケン波止場あたりのベンチで、久しぶりに晴れ上がった海を見ていた時でした。警察署を出ていくペトルーニャの晴れやかで、堂々とした姿を思い浮かべながら、思いました。 「世界は、まだまだ捨てたものではなさそうだ。」  最初の一歩の可能性を真摯に描いたテオナ・ストゥルガル・ミテフスカという監督と、堂々とした体格で「世界」と対峙して見せたペトル―ニャを演じたゾリツァ・ヌシェバに拍手!でした。 最初の一歩の可能性を真摯に描いたテオナ・ストゥルガル・ミテフスカという監督と、堂々とした体格で「世界」と対峙して見せたペトル―ニャを演じたゾリツァ・ヌシェバに拍手!でした。監督 テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ 製作 ラビナ・ミテフスカ 脚本 エルマ・タタラギッチ テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ 撮影 ビルジニー・サン=マルタン 美術 ブク・ミテフスキ 衣装 モニカ・ロルベル 編集 マリー=エレーヌ・ドゾ 音楽 オリビエ・サムイヨン キャスト ゾリツァ・ヌシェバ(ペトルーニャ) ビオレタ・シャプコフスカ(母:ヴァスカ) スアド・ベゴフスキ(司祭) ラビナ・ミテフスカ(ジャーナリスト:スラビツァ) ステファン・ブイシッチ(警官:ダルコ) シメオン・モニ・ダメフスキ(検察長官:ミラン) 2019年・100分・G・北マケドニア・ベルギー・スロベニア・クロアチア・フランス合作 原題「Gospod postoi, imeto I’e Petrunija」(神は存在する、彼女の名はペトルーニャ) 2021・07・13‐no65シネ・リーブル神戸no101    お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.07.02 13:36:47

コメント(0) | コメントを書く

[映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督] カテゴリの最新記事

|